44 Manche Sud Ouest - Autour de COUTANCES

A1

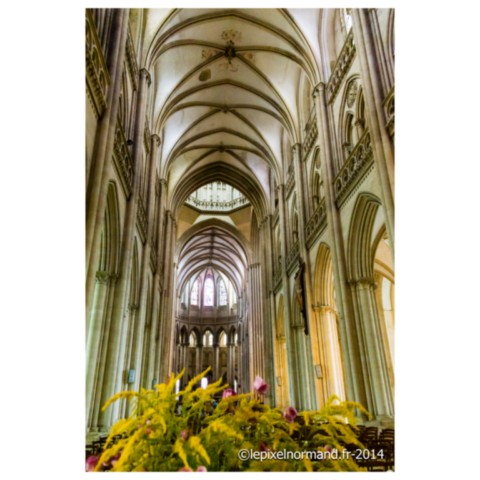

Cathédrale, une grande dame magnifiquement élancée et un remarquable exemple d’architecture romane et gothique

À voir : L'ensemble du remarquable édifice...

La toute première construction daterait de 430 à l’emplacement d’un temple gallo-romain. Elle sera dédicacée en 1056 en présence de Guillaume le Conquérant. Des remaniements ont lieu vers 1180. La nef est reconstruite au XIIIe siècle. Vers 1270, les chapelles sont créées entre les contreforts et la nef. Leur présence indique que plusieurs messes avaient lieu tout au long de la journée.

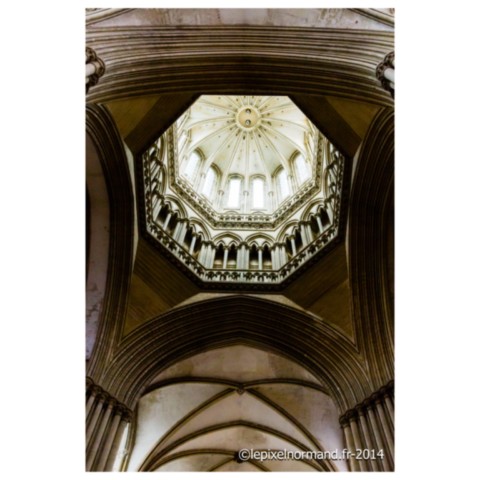

Cathédrale XIe, XIIe, XIIIe s.

Tour lanterne à la croisée des transepts

B1

Vestiges du château, un magnifique édifice du Moyen-Âge où l’on raconte qu’une fée aurait disparu

À voir : L'ensemble des remarquables vestiges, légende...

La légende du château...

Un jour, le seigneur du château, revenant de chasse, passe aux abords de la source alimentant les douves. A sa grande stupéfaction, il y rencontre une fée à la beauté si gracieuse et si parfaite qu’il en tombe éperdument amoureux. Aussitôt, il lui demande de l’épouser. La belle accepte à condition qu’il ne prononce jamais le mot "mort". Le seigneur promit.

Un jour, lors d’un banquet, le seigneur excédé d’attendre sa dame qui s’apprêtait lui lance : "Dame, vous êtes lente en vos besognes, seriez-vous bonne à aller quérir la mort !". Aussitôt la fée poussa un cri déchirant, monta sur le rebord de la fenêtre et disparut en laissant juste l’empreinte de son pied et de sa main.

Dans son profond chagrin et sa grande détresse, le seigneur se promit à nouveau, mais bien trop tard, qu’il ne prononcerait plus jamais ce mot jusqu’à sa propre mort. L’histoire ne dit pas si il aura tenu sa promesse jusqu’au bout, mais depuis ce jour, la source s’appelle "la fontaine à la fée".

C1

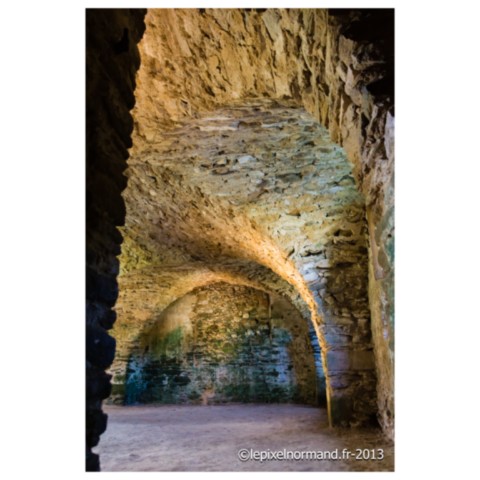

Église, une voûte de bois du XIIe siècle au dessus de la tête et une crypte sous les pieds

À voir : Richesses de la construction romane, sculptures, crypte semi-enterrée, statuaire, fonts baptismaux, vitraux...

Découvertes

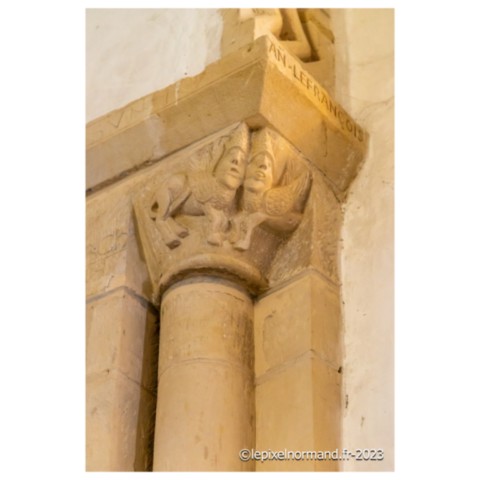

L’édifice recèle des trésors d’architectures. Des visages gravés dans la pierre ornent la tour lanterne à la croisée des transepts qui date du XIe siècle. Les vitraux en verre peint sont du XVIe siècle. Une Vierge à l’enfant et un lutrin représentant un aigle réalisé vers 1860 complètent les aménagements. Une crypte-caveau se trouve à demi-enterrée sous le chœur. À l’origine, elle servait à la vénération des reliques puis à la sépulture des moines lorsque l’édifice abritait le prieuré. Ce type de construction ne se retrouve que dans trois édifices en Normandie. Dans la tour lanterne se trouvent également quelques traces de peintures murales.

D1

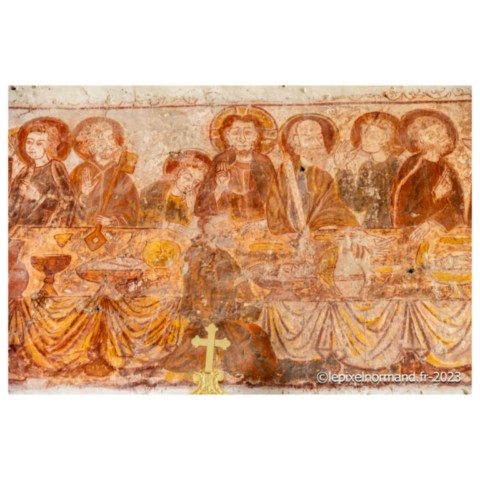

Une des plus anciennes églises de la Manche abrite la Cène pendant que l’abside raconte le supplice de Sainte-Barbe

À voir : Construction romane, abside, chapiteaux, exceptionnelles peintures murales, statuaire, bas-relief, légende...

Découvertes

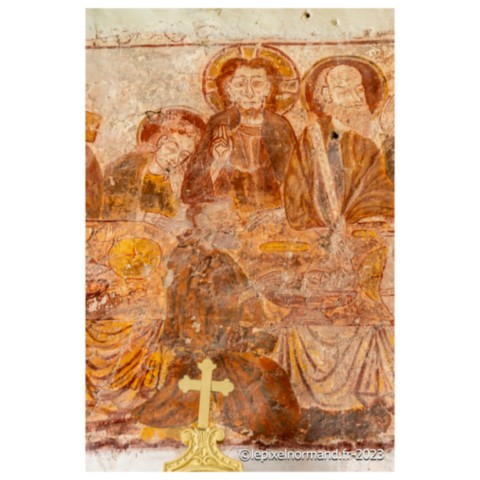

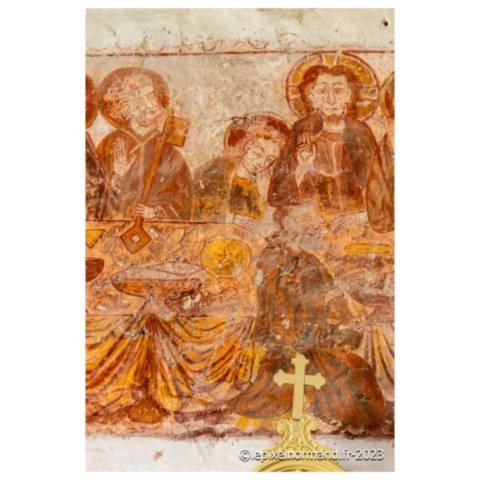

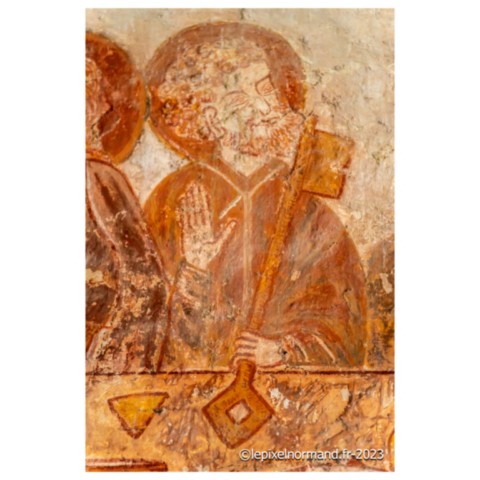

En 1888, le curé de la paroisse fait un peu d’entretien dans l’abside entre les arcades romanes et leurs magnifiques chapiteaux sculptés datés du XIIe siècle. Il découvre sous un badigeon, des traces de peintures murales qui seront donc mises à jour. Pensant que l’église doit abriter d’autres représentations, il découvre en 1893 un décor peint sur le mur nord de la nef représentant la Cène. Toutes ces peintures sont du XIVe siècle. La Cène est formée d’un seul panneau de 4,30m de large sur 1,30m de haut. Le Christ est représenté de front, au centre d’une composition équilibrée à quatorze personnages (chiffre inhabituel pour une Cène qui normalement compte 13 personnes). Les apôtres sont représentés de profil. Judas en face du Christ, assis de l’autre côté de la table, tient dans sa main gauche la bourse contenant le prix de sa trahison. À découvrir également dans la sacristie un bas-relief représentant le Christ en majesté datant du VIIIe siècle.

Curiosités

La nef de l’église abrite une statue de Sainte-Barbe en pierre polychrome du XVIe siècle. Dans le chœur et son abside, les peintures murales représentent la vie de cette sainte et occupent le plein des arcades du XIIe siècle. La représentation se lit de droite à gauche. Voir légende ci-dessous.

La légende de Sainte-Barbe...

Barbe aurait vécu de la seconde moitié du IIIe siècle au début du IVe siècle. Son père, Dioscore, aurait été un riche édile païen. Son père décide de la marier à un homme de son choix mais Barbe refuse et décide de consacrer sa vie au Christ.

Fou de colère, son père l’enferme dans une tour à deux fenêtres. Apprenant la triste situation de la petite Barbe et alors que son père est en voyage, un prêtre chrétien, déguisé en médecin, réussit à s’introduire dans la tour et à baptiser Barbe.

À son retour, Barbe informe son père qu’elle est maintenant chrétienne et qu’elle a réussi à percer une troisième fenêtre dans le mur de la tour pour représenter la Sainte-Trinité. Furieux, le père met le feu à la tour.

Barbe réussit cependant à s’enfuir mais un berger découvre sa cachette et avertit son père. Ce dernier la traîne devant le gouverneur qui la condamne au supplice. Comme la jeune fille refuse toujours de renier et d’abjurer sa foi, le gouverneur ordonne au père de trancher lui-même la tête de sa fille.

Elle est d’abord torturée, les bourreaux commencent par la dévêtir avant de la supplicier. On lui brûle certaines parties du corps et on lui arrache les seins, mais la petite Barbe refuse toujours d’abjurer sa foi. Son père finira par la décapiter lui-même mais il est aussitôt châtié par le ciel : il meurt frappé par la foudre. Quand au berger qui l’a dénoncée, il est changé en pierre et ses moutons en sauterelles.

E1

Point de vue et église, un bâtiment de style fortifié

À voir : Panorama depuis le typique édifice au toit en bâtière...

La période de construction de l’édifice s’étend du XIe au XVe siècles. D’importants travaux sont entrepris entre 1869 et 1898. En juillet 1944, la voûte, la toiture de la nef et des vitraux sont détruits. Les travaux de reconstruction débuteront en 1951.

En Pratique...

Situation...

Ne partez pas sans votre Guide...

Aux Alentours...

Téléchargez notre flyer et partagez-le...