33 Manche Nord Ouest

Région de PORTBAIL

33-01 Port et vieux bateaux, les squelettes de bois attendent leur dernier départ vers la mer

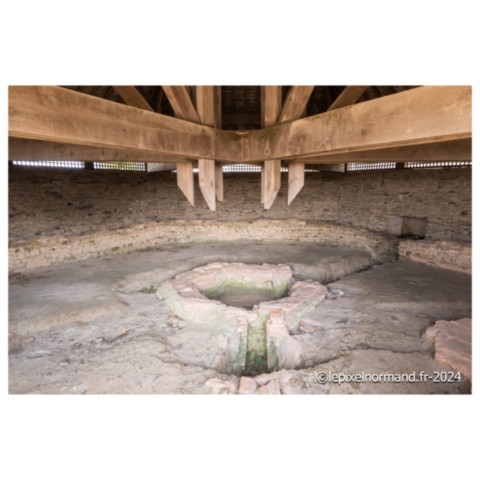

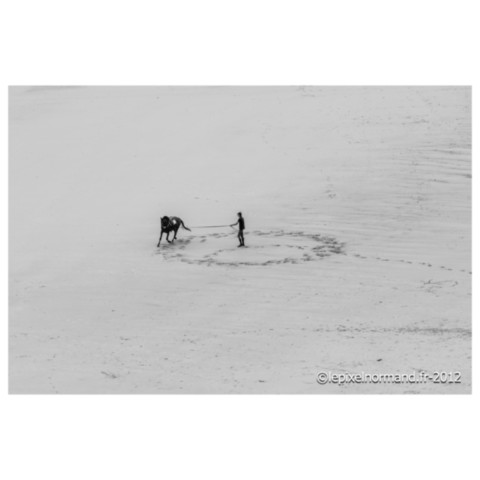

33-02 Une immersion pour un baptême du Ve siècle

À voir : Vestiges de la piscine baptismale, canalisations d'adduction et d'évacuation d'eau...

33-03 Passer les 80 sur 13 pour arriver au 12ème

À voir : Ensemble de l'édifice roman au pied du pont aux 13 arches, statuaire, litres, chapiteaux, abside, statuaire...

33-04 Église, ne franchissez pas la grosse tête pour aller à la charité

À voir : Éléments romans, statuaire...

Découvertes

Le porche a été édifié au XVe siècle. L'arc du portail repose sur deux piliers romans de triples colonnettes surmontées par autant de chapiteaux au décor très primitif : tête d'homme barbu, tête ailée, tête grossière, personnage à grosse tête écartelé dans un cercle. Des niches aménagées dans les murs du porche abritent deux statues trouvées dans les murs lors des travaux de 1955-1956 : à gauche, une charité de saint Martin, œuvre en pierre du XIVe siècle, à droite une Piéta, œuvre en pierre du XVIe siècle.

33-05 Chapelle, pour ne pas devenir nerveux, il ne faut surtout pas toucher au calvaire

À voir : Chapelle, statuaire, pietà, ex-voto marins, légende...

La légende du révolutionnaire...

Le calvaire en pierre aux abords de la chapelle date du XVIIe siècle. On raconte qu’un révolutionnaire voulut le renverser et le coucher à terre. Prenant appui sur un arbre voisin avec une corde, il ne réussi qu’à mutiler la pièce de pierre.

Brutalement l’homme fût atteint d’une maladie nerveuse se manifestant par un tremblement continuel de la tête et ceci, jusqu’à la fin de ses jours.

33-06 Massif dunaire, panorama, phare et vestiges de l’église

À voir : Massif dunaire, vestiges de l'église et phare, légende...

La légende de la chapelle

Une légende raconte que la petite église maintenant en ruine aurait été construite en l’honneur de Germain à la Rouelle, un saint Irlandais venu sur la côte par la mer sur une simple roue de char en guise de radeau depuis l’Irlande. Elle raconte aussi qu’il terrassa un gigantesque serpent mangeur d’enfants qui vivait dans une grotte située aux creux des falaises, tout près du petit édifice.

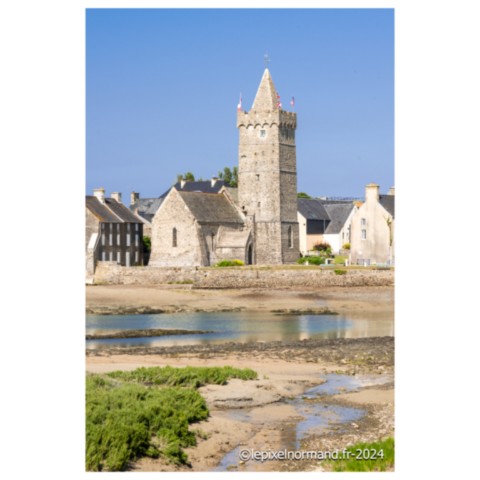

33-07 Église

À voir : L'édifice et son clocher particulier...

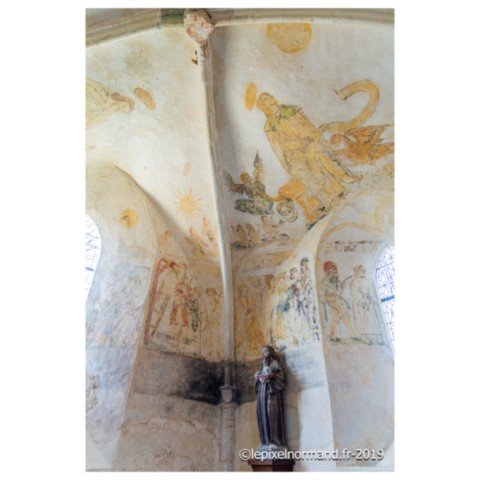

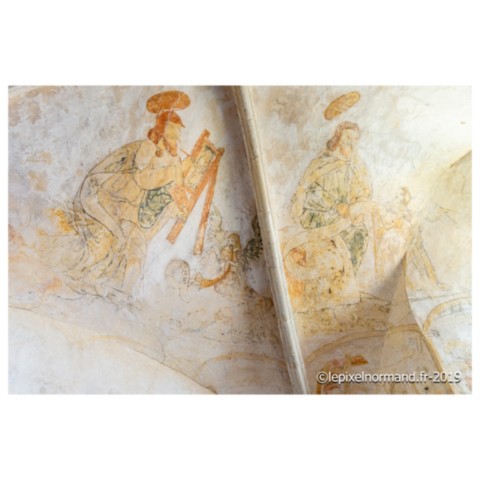

33-08 Église, dans l’édifice, les peintures des quatre évangélistes entourent une légende

À voir : Peintures murales, fonts baptismaux, mobilier, légende du pendu dépendu...

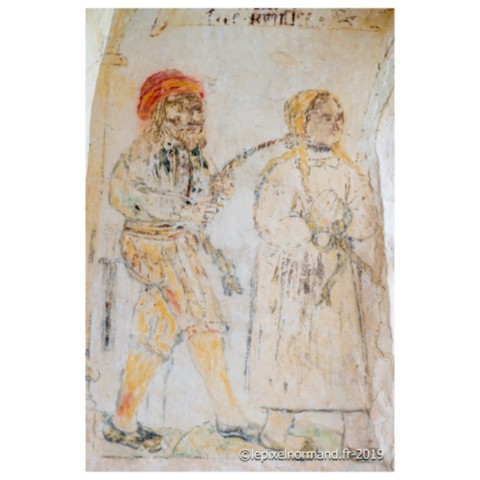

Les fresques murales racontent l'étrange légende du pendu dépendu

Avec les évangélistes représentés sur les fresques murales, une autre partie nous raconte une ancienne légende du pendu dépendu.

Elle met en scène un jeune pèlerin et ses parents sur les chemins vers Compostelle. La nuit tombe, ils décident de s’arrêter dans une auberge. La servante tente de séduire le fils qui, indifférent, repousse ses avances. Elle décide alors de se venger et, glisse dans les bagages du jeune homme une coupe d’argent de l’auberge.

Accusé de vol par la servante, la pièce d’argent est retrouvée dans la besace du jeune pèlerin. Le juge accourt et la sentence tombe : la pendaison immédiate. Résignés, tristes, mais résolus, les parents décident de continuer leur voyage vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

Un mois plus tard, les parents repassent devant la potence et s’aperçoivent avec stupeur que leur fils est toujours vivant car Saint-Jacques lui a soutenu les pieds. Les parents vont alors chez le juge pour lui annoncer la nouvelle, mais le juge est prêt à passer à table avec ses invités.

Sur la broche rôtissent un coq et une poule. Incrédule, le juge leurs répond que leur fils est aussi vivant que les bêtes qui cuisent. A cet instant, le coq et la poule sortent de la broche, se recouvrent de leurs plumes et se mettent à chanter. Le juge ordonne la dépendaison du pendu.

La servante avouera sa supercherie et sera brûlée sur le bûcher. On peut apercevoir dans la chapelle les fresques qui racontent cette histoire. C’est la seule église en France à présenter de façon intégrale et en peintures cette légende qui accompagne depuis des siècles les chemins de Compostelle.

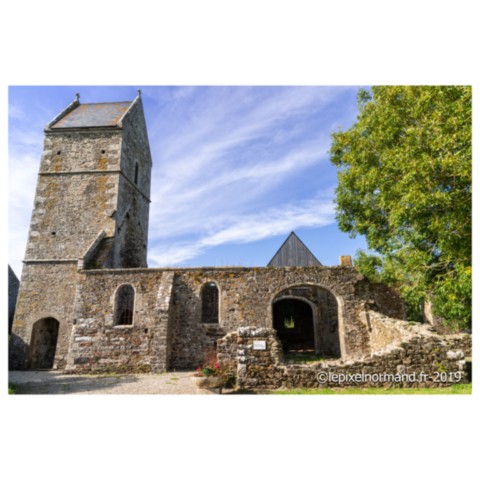

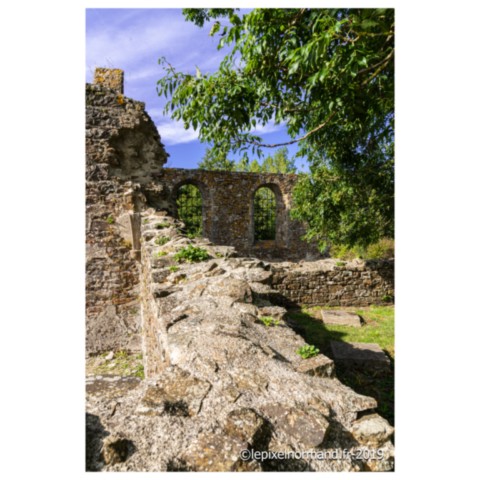

33-09 Vestiges de l’église, quarante ans de construction pour être saccagée un an plus tard

À voir : Vestiges de l'église...

33-10 Moulin à vent, une tour qui a définitivement failli perdre la tête

À voir : Fonctionnement du moulin, espace pédagogique et boutique...

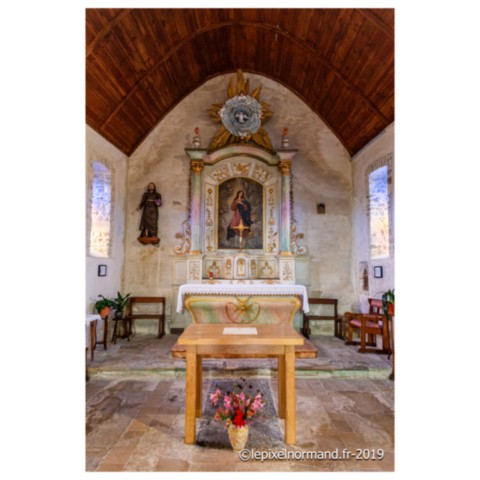

33-11 Église, un propriétaire de manoir en constructeur d’édifice religieux

À voir : L'ensemble du petit édifice, boiseries, retable, bénitier et fonts baptismaux...

En Pratique...

Situation...

Notre Carnet de Voyage...