25 Calvados Sud Est - Région de SAINT-PIERRE-EN-AUGE

Toutes les Communes et Coordonnées GPS des sites présentés sont à retrouver dans nos books de Voyages

Pour ne rien manquer de nos prochaines Aventures en Normandie, abonnez-vous à nos Infos-Lettres

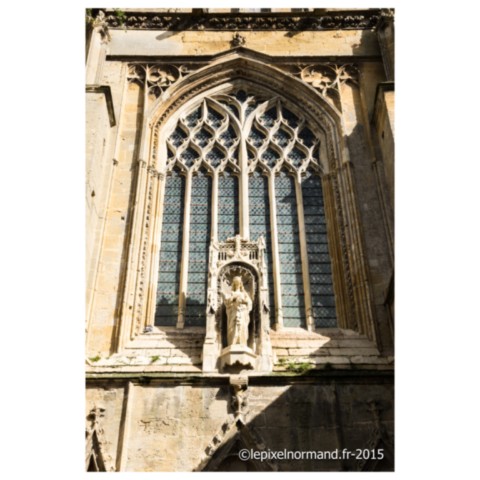

A1

Ancienne abbaye et église abbatiale, un édifice visible de très loin

Périodes : XIIe, XIIIe, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles.

À voir : Remarquable ensemble de l'église abbatiale et des anciens bâtiments...

À voir : Remarquable ensemble de l'église abbatiale et des anciens bâtiments...

L’abbaye est fondée par la comtesse Lesceline dont la dépouille est enterrée dans l’église abbatiale. La première église est consacrée le 1er mai 1067 en présence de Guillaume le Conquérant devenu nouveau roi d’Angleterre et neveu de la comtesse. Elle est brûlée en 1106 puis reconstruite pour être achevée à la moitié du XIIe siècle. De l’édifice originel ne reste que la tour Saint-Michel. Des travaux sont réalisés au cours du XIIIe siècle car l’abbaye se développe. Les religieux font bâtir une halle afin d’y établir des foires et des marchés. Mais les bâtiments se dégradent et l’église est en très mauvais état. Possédant de nombreuses terres et des moulins, gérant la dîme et recevant des donations, l’église est complètement reconstruite au XVIe siècle pour une courte période puisqu’elle est pillée et à nouveau en partie détruite en 1562 par les protestants. Les bâtiments conventuels ainsi que le carré du cloître sont reconstruits dans le style classique à partir de 1667. Les travaux vont durer jusqu’au XVIIIe siècle. Mais, cette fois, c’est la Révolution qui va mettre à mal les bâtiments qui sont alors morcelés et transformés en habitations. Depuis quelques années, la ville procède au rachat progressif des bâtiments conventuels souvent partagés entre plusieurs propriétaires depuis la révolution afin de procéder à leur rénovation. Ils abritent entre autre la bibliothèque, l’office de tourisme et des expositions.

Découvertes

L’abbaye abrite un pavement du XIIIe siècle dans le chœur représentant une rosace coupée en quatre par des bandes en pierre calcaire composées de carreaux représentant des motifs de cerfs, aigles à deux têtes, chimères, lions et fleurs de lys.

Découvertes

L’abbaye abrite un pavement du XIIIe siècle dans le chœur représentant une rosace coupée en quatre par des bandes en pierre calcaire composées de carreaux représentant des motifs de cerfs, aigles à deux têtes, chimères, lions et fleurs de lys.

Ancienne abbaye XIIe, XIIIe, XVIe, XVIIe, XVIIIe s.

Choeur

Bas-côté ou collatéral

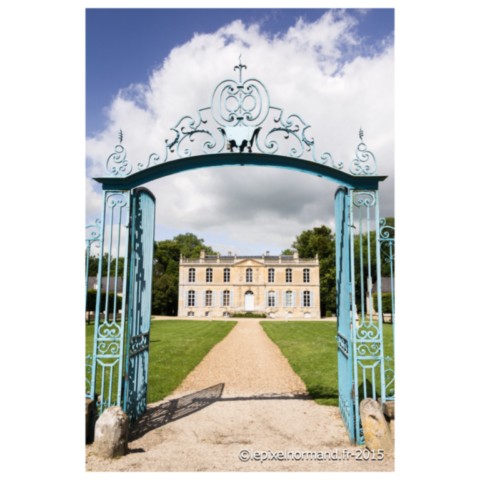

B1

Château et son jardin remarquable

Périodes : XVIIIe siècle.

À voir : Remarquable édifice et jardins classés...

À voir : Remarquable édifice et jardins classés...

L’édifice est construit au XVIIIe siècle. Le parc et les jardins sont de style Franco-Anglais. La grille d’entrée provient de l’ancien château des ternes à Paris.

Découvertes

Classé jardins remarquables, le parc, ouvert au public, abrite treize jardins clos de murs appelés chartreuses occupés par des centaines de variétés de fleurs.

Découvertes

Classé jardins remarquables, le parc, ouvert au public, abrite treize jardins clos de murs appelés chartreuses occupés par des centaines de variétés de fleurs.

Château XVIIIe s.

Parc et jardins remarquables

C1

Vestiges du château fort, un édifice impressionnant dans un petit village d’une centaine d’habitants

Périodes : XIIe, XIIIe siècles.

À voir : Vestiges des enceintes et tours...

À voir : Vestiges des enceintes et tours...

Le château fort est construit aux XIIe et XIIIe siècles, il est caractéristique de l’architecture militaire de l’époque. Il fût probablement bâti sur le site d’un premier fort construit en bois et terre. La structure était divisée en trois enceintes. La première d’une hauteur de 10 mètres et défendue par douze tours, protégeait le village, la seconde la basse cour et la dernière le cœur de la forteresse. L’ensemble était entouré de fossés en eau. Sur ordre de Richelieu, il perdra tout rôle militaire au début du XVIIe siècle et deviendra une exploitation agricole. Il ne reste aujourd’hui que les vestiges des enceintes, de neuf tours et d’une tour carrée ayant probablement servi de donjon ainsi que d’une chapelle Sainte-Catherine, le tout étant peu visible de la route.

Vestiges du château XIIe, XIIIe s.

C2

Une église près des vestiges du château

Périodes : XIIe, XVIIIe siècles.

À voir : Partie de construction romane, boiseries, statuaire...

À voir : Partie de construction romane, boiseries, statuaire...

Église XIIe, XVIIIe s.

Nef

Choeur

D1

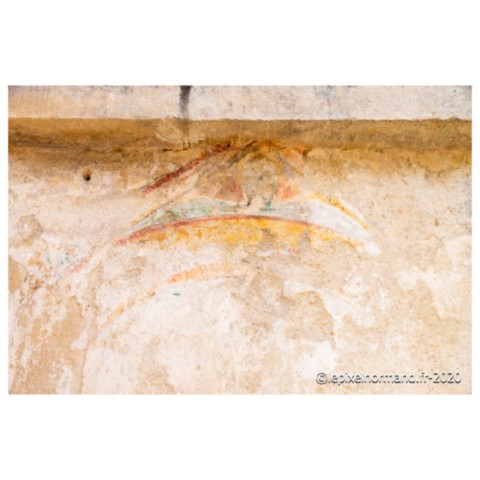

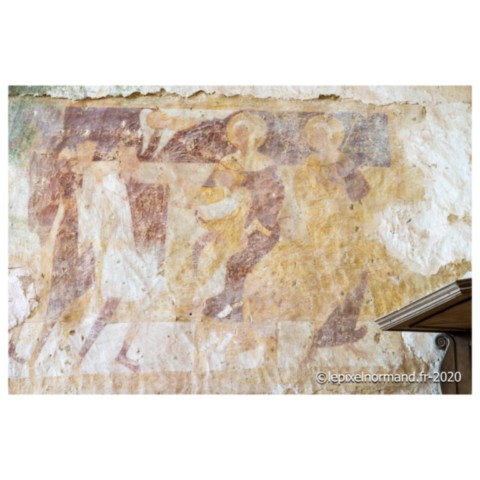

Église, une nef rescapée des premiers essais de l’architecture religieuse en Normandie contenant d’exceptionnelles peintures murales

Périodes : XIe, XIIIe siècles.

À voir : Parties de construction romane, très rares peintures et fresques murales, statuaire, bas-reliefs...

À voir : Parties de construction romane, très rares peintures et fresques murales, statuaire, bas-reliefs...

L’édifice est construit sur le plan classique de la croix latine. La nef romane est construite au XIe siècle et compte quatre travées rythmées par des arcades dont les piliers rectangulaires alternent avec des colonnes cylindriques ; un premier exemple de ce type de construction en Normandie. Elle est bordée de bas-côtés. La tour carrée surplombant la croisée des transepts date également du XIe siècle. Le chœur date du XIIIe siècle. Elle possède également un original cadran solaire.

Découvertes

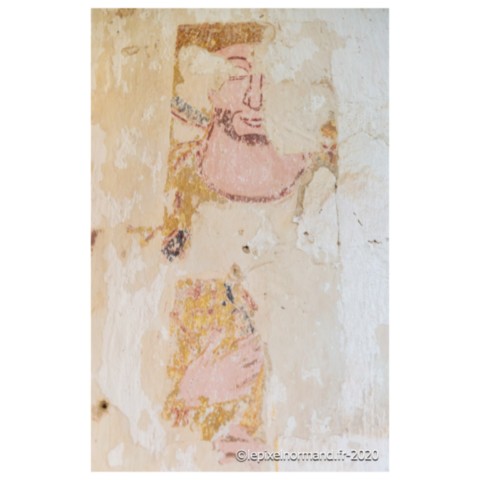

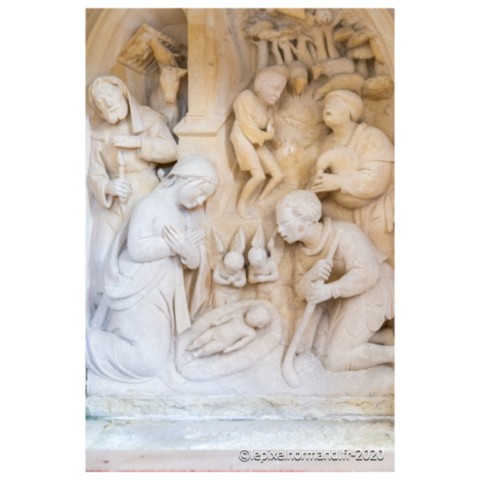

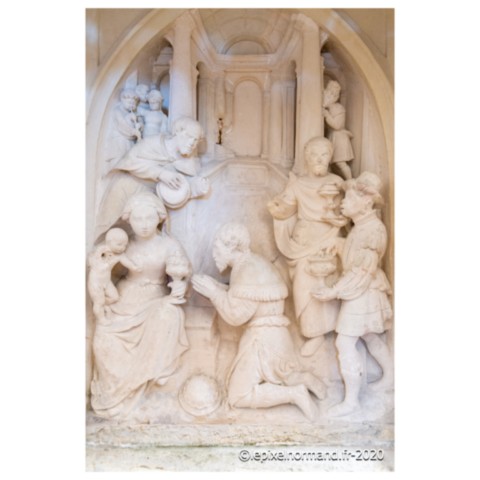

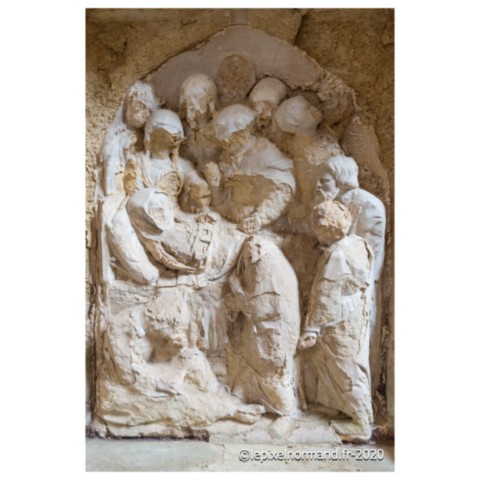

Les murs sont ornés de peintures murales, fresques et autres techniques de peintures. Bien que très abîmées, elles sont rarissimes en Normandie car elles datent du XIIe siècle et sont toujours déchiffrables. L’une montre l’entrée du Christ à Jérusalem, l’autre, une adoration des mages. Le chœur et le transept sont aussi décorés de vestiges de décors peints à diverses époques du Moyen-Âge. L’édifice abrite également trois bas-reliefs dont l’un date du XIVe siècle.

Les murs sont ornés de peintures murales, fresques et autres techniques de peintures. Bien que très abîmées, elles sont rarissimes en Normandie car elles datent du XIIe siècle et sont toujours déchiffrables. L’une montre l’entrée du Christ à Jérusalem, l’autre, une adoration des mages. Le chœur et le transept sont aussi décorés de vestiges de décors peints à diverses époques du Moyen-Âge. L’édifice abrite également trois bas-reliefs dont l’un date du XIVe siècle.

Église XIe, XIIIe s.

Traces de peintures extérieures

Nef

Chaire à prêcher

Fresques et peintures murales XIIe s.

Chapiteaux romans

Bas-relief XIVe s.

E1

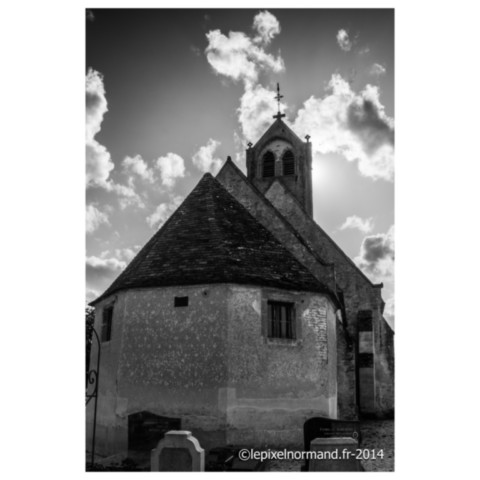

Chapelle, un édifice construit grâce à la guérison miraculeuse du jeune chevalier Guillaume

Périodes : XIe siècle.

À voir : Ensemble de l'édifice roman, colonnettes sculptées et peintes, statuaire, légende...

À voir : Ensemble de l'édifice roman, colonnettes sculptées et peintes, statuaire, légende...

La chapelle est édifiée par la Comtesse de Lesceline (fondatrice de l'abbaye de Saint-Pierre-en-Auge et tante de Guillaume le Conquérant) vers 1050, à la suite d’un vœu formulé à la mère de la Vierge (voir légende ci-dessous). Le chœur voûté en ogive abrite plusieurs colonnettes sculptées et peintes du XIe siècle.

La légende de la Chapelle...

Vers 1046, Robert, comte de la région et son fils Guillaume partent à la chasse. Guillaume poursuit un sanglier blessé.

Soudain la bête se retourne et frappe le jeune homme qui ne peut l’éviter. Mortellement blessé, le jeune chevalier demande à voir la Comtesse. Elle accourt à son secours et place sur la blessure une médaille de Sainte-Anne qu’elle porte sur elle, en promettant à la mère de la Vierge de lui élever une chapelle si le blessé revient à la vie.

Sa demande est entendue car l’hémorragie s’arrête et la plaie se referme. Le jeune Guillaume mourant recouvre miraculeusement la pleine santé. Bientôt s’élèvera la chapelle.

Soudain la bête se retourne et frappe le jeune homme qui ne peut l’éviter. Mortellement blessé, le jeune chevalier demande à voir la Comtesse. Elle accourt à son secours et place sur la blessure une médaille de Sainte-Anne qu’elle porte sur elle, en promettant à la mère de la Vierge de lui élever une chapelle si le blessé revient à la vie.

Sa demande est entendue car l’hémorragie s’arrête et la plaie se referme. Le jeune Guillaume mourant recouvre miraculeusement la pleine santé. Bientôt s’élèvera la chapelle.

Chapelle XIe s.

Nef

Colonnettes sculptées et peintes XIe s.

Statuaire

F1

Chapelle, posée sur sa petite colline, elle contemple la vallée et le château

Périodes : XVIIIe siècle.

À voir : Point de vue depuis le petit édifice, statuaire...

À voir : Point de vue depuis le petit édifice, statuaire...

Le petit édifice est construit au XVIIIe siècle.

Chapelle XVIIIe s.

Nef

Choeur

Statuaire

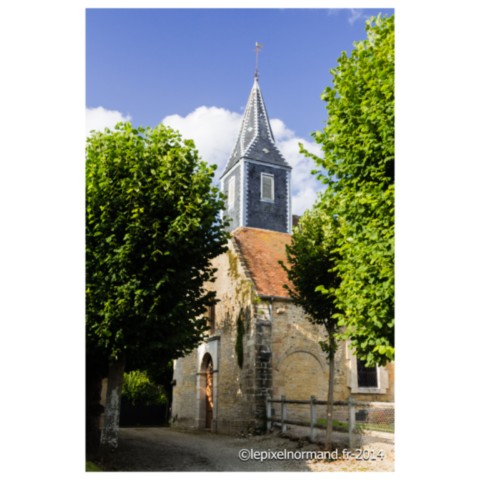

G1

Église, un édifice à la nef détruite dont le clocher culmine en bleu, blanc, rouge

Périodes : XIIIe, XVIIIe siècles.

À voir : Vestiges de l'édifice, clocher et haut-relief...

À voir : Vestiges de l'édifice, clocher et haut-relief...

Une grande partie de la nef de l’église a disparu. Le clocher du XVIIIe siècle est séparé du reste de l’édifice dont le chœur date du XIIIe siècle. Une statue en haut-relief représentant la Charité de Saint-Martin est placée au dessus du portail du clocher porche.

Curiosités

Le clocher porche est surmonté d’une girouette ornée d’un drapeau tricolore à la place de l’habituel coq.

Le clocher porche est surmonté d’une girouette ornée d’un drapeau tricolore à la place de l’habituel coq.

Vestiges de l'église XIIIe, XVIIIe s.

H1

Église

Périodes : Reconstruction.

Elle présente un haut-relief de Saint-Martin sur son tympan.

Église reconstruction

H2

Église

Périodes : XIVe siècle.

À voir : Clocher...

À voir : Clocher...

L’édifice date du XIVe siècle, son petit clocher recouvert d’ardoises de bois est classé.

Église XIVe s.

H3

Église

Périodes : XIIIe siècle.

L’édifice date du XIIIe siècle.

Église XIIIe s.

I1

Église, tout près une pièce de métal se dresse tel une tête d’animal étrange

Périodes : XIIIe, remaniée XVIIIe siècles.

À voir : Petite église rurale et pièce d'avion allié 1944, bataille de Normandie...

À voir : Petite église rurale et pièce d'avion allié 1944, bataille de Normandie...

Elle comporte quelques parties médiévales du XIIIe siècle, mais a été très remaniée au XVIIIe siècle.

Bataille de Normandie

Près de l’église, dans le cimetière, se trouve le fragment d’un avion abattu lors de la libération du village en août 1944. Le pilote, un canadien, a heureusement réussi à sauter en parachute avant que l’avion n’implose au sol.

Près de l’église, dans le cimetière, se trouve le fragment d’un avion abattu lors de la libération du village en août 1944. Le pilote, un canadien, a heureusement réussi à sauter en parachute avant que l’avion n’implose au sol.

Église XIIIe, remaniée XVIIIe s.

Pièce d'avion allié 1944

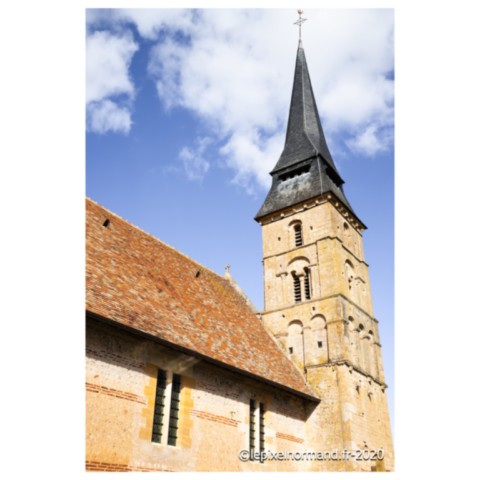

J1

Église, un des plus anciens édifices de Normandie où les traces de filets côtoient les trous de poussière sacrée non loin des rageurs

Périodes : Xe ou XIe siècle.

À voir : Panorama, une des plus anciennes églises de Normandie, appareil en filet, graffiti, statuaire, litres funéraires, engoulants...

À voir : Panorama, une des plus anciennes églises de Normandie, appareil en filet, graffiti, statuaire, litres funéraires, engoulants...

Depuis son point de vue sur la vallée et datant sans doute de la fin du Xe ou du début du XIe siècle, l’édifice fait partie d’une des plus anciennes églises de Normandie. La tour, les modillons et des traces de fenêtres confirment cette époque.

Découvertes

L’église porte les traces d’une technique de construction plus ancienne encore, appelée "l’opus reticulatum" (appareil en filet). Il s’agit d’une forme de parement antique romain fait de petits moellons d’une quinzaine de centimètres de côté et disposés à 45° de l’horizontale. Cette disposition dessine sur le mur comme un filet. L’intérieur de l’édifice abrite deux statues de la Sainte-Trinité et de Saint-Martin ainsi que des litres funéraires. On trouve également des engoulants appelés aussi des rageurs.

L’église porte les traces d’une technique de construction plus ancienne encore, appelée "l’opus reticulatum" (appareil en filet). Il s’agit d’une forme de parement antique romain fait de petits moellons d’une quinzaine de centimètres de côté et disposés à 45° de l’horizontale. Cette disposition dessine sur le mur comme un filet. L’intérieur de l’édifice abrite deux statues de la Sainte-Trinité et de Saint-Martin ainsi que des litres funéraires. On trouve également des engoulants appelés aussi des rageurs.

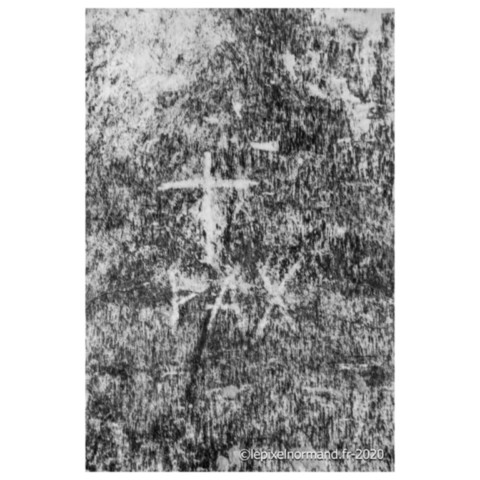

Curiosités

L’église comporte sur ses murs de nombreux graffiti représentant des formes géométriques, des personnages stylisés, des croix, des animaux et… des alignements de nombreux petits trous. La coutume raconte que ceux-ci étaient réalisés avec une pointe qui permettait de prélever de la poussière de pierre d’église, donc une "poussière sacrée". Celle-ci pouvait être ajoutée à des concoctions censées guérir les malades. On trouve ces marques sur les murs de nombreuses églises Normandes mais rien n’est démontré à ce jour.

L’église comporte sur ses murs de nombreux graffiti représentant des formes géométriques, des personnages stylisés, des croix, des animaux et… des alignements de nombreux petits trous. La coutume raconte que ceux-ci étaient réalisés avec une pointe qui permettait de prélever de la poussière de pierre d’église, donc une "poussière sacrée". Celle-ci pouvait être ajoutée à des concoctions censées guérir les malades. On trouve ces marques sur les murs de nombreuses églises Normandes mais rien n’est démontré à ce jour.

Panorama

Église Xe ou XIe s.

Riches graffiti

Engoulants ou rageurs

Chaire à prêcher

Maître-autel et retable

Statuaire

Litres funéraires

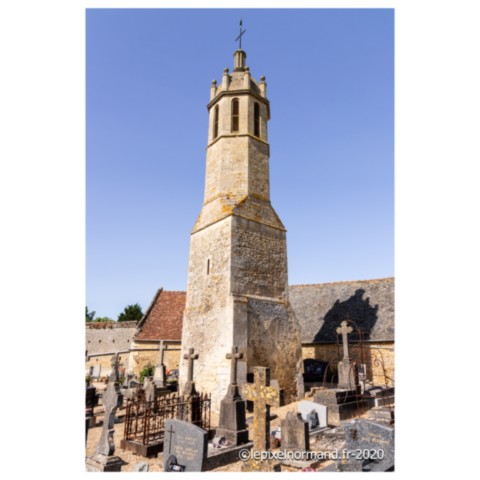

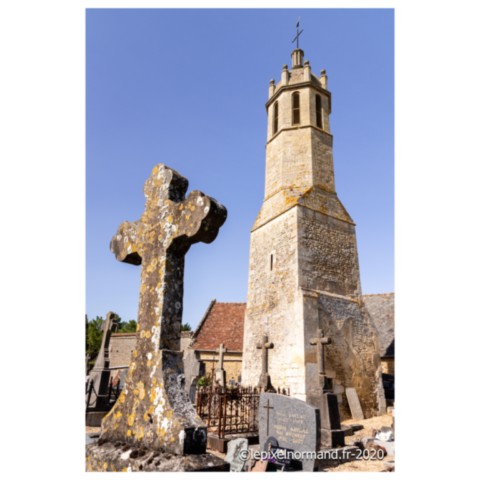

K1

Vestiges de l’ancienne église

Périodes : XVIIIe siècle.

Construit en 1738, ce petit édifice fut détruit en 1860, le seul vestige reste la tour comportant un petit dôme en pierre surmonté d’une lanterne.

Vestiges de l'église XVIIIe s.

En Pratique...

Situation...

Ne partez pas sans votre Guide...

Toutes les communes et coordonnées GPS des sites présentés dans cette page sont à retrouver dans nos Books de Voyages

Aux Alentours...

Téléchargez notre flyer et partagez-le...

À partager avec vos proches et vos amis sans modération...