23 Calvados Sud Est - Région de CAMBREMER

A1

Vestiges du château, vivre pleinement une immersion dans la vie d’un Seigneur Normand du Moyen Âge

À voir : Exceptionnel ensemble du site, intérieurs et chapelle...

Découvertes

De nombreuses manifestations médiévales permettent, chaque année, de replonger pleinement au cœur du Moyen Âge et au temps des chevaliers.

Vestiges du château XIIe, XXVe, XVIe s.

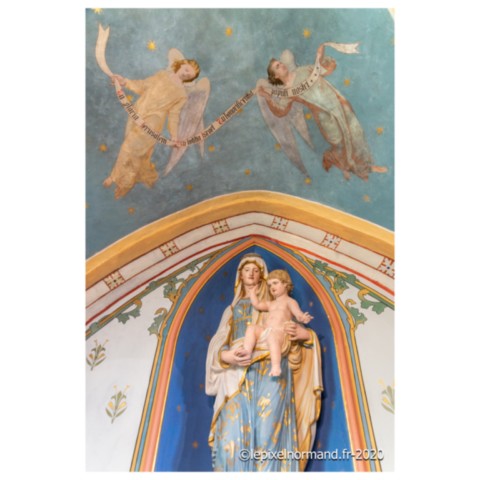

B1

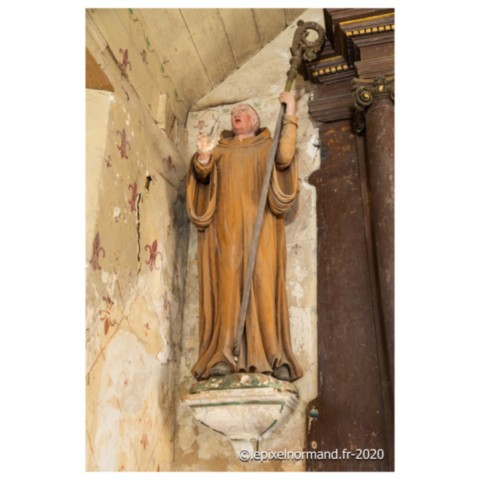

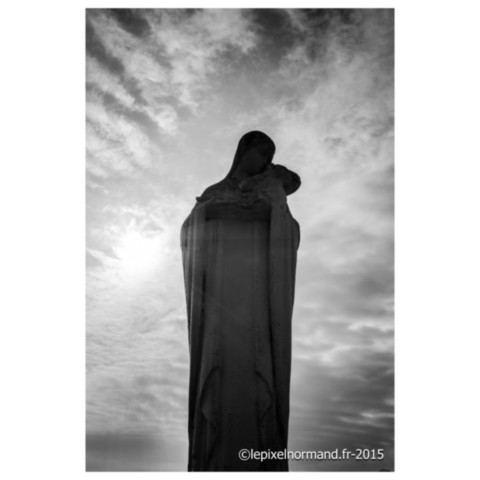

Panorama et chapelle, au bout du petit chemin bordé d’une hêtraie plusieurs fois centenaire

À voir : Panorama, mobiliers et statuaire...

Découvertes

Elle abrite une statue de Saint-Jean-Baptiste en pierre peinte polychrome du XVe siècle, une statue de Saint-Michel, et une Vierge à l’enfant en posture "déhanchée" toutes deux du XVe siècle.

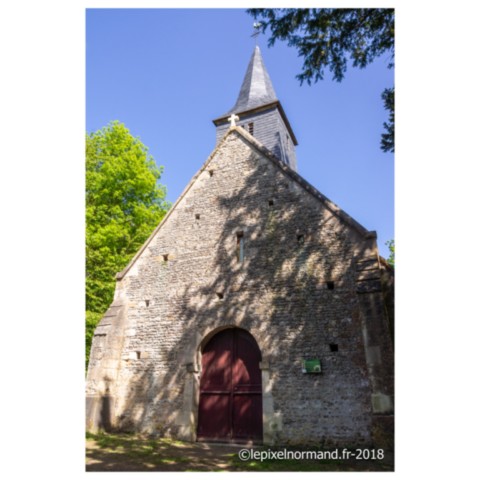

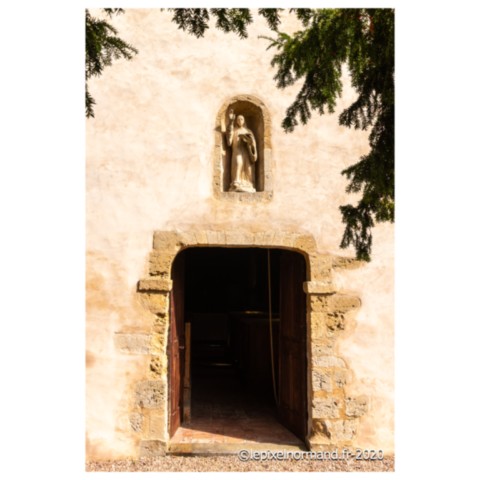

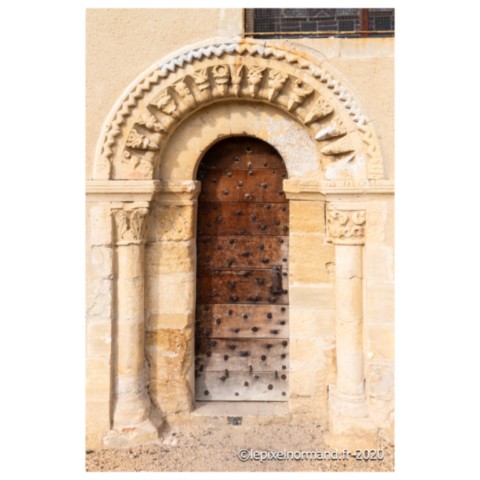

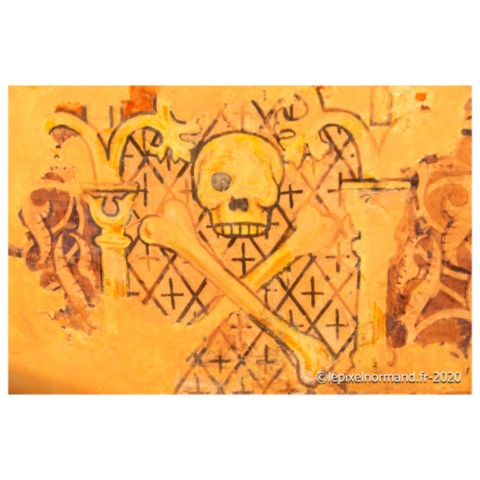

C1

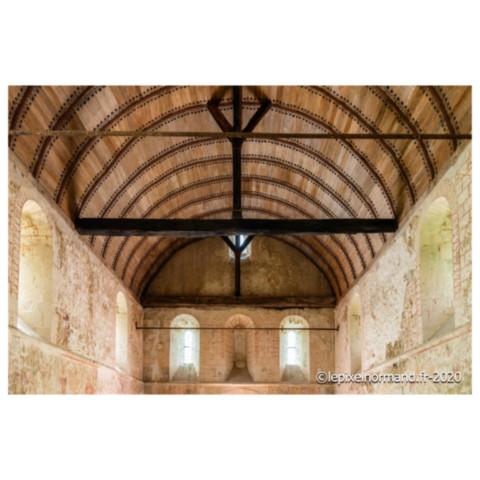

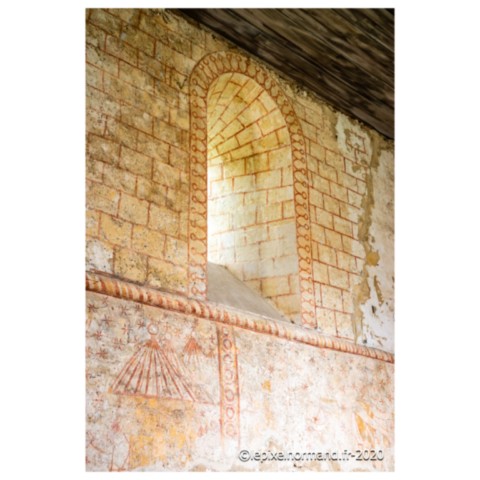

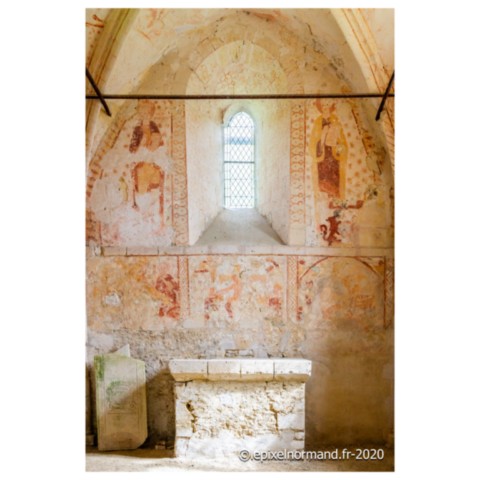

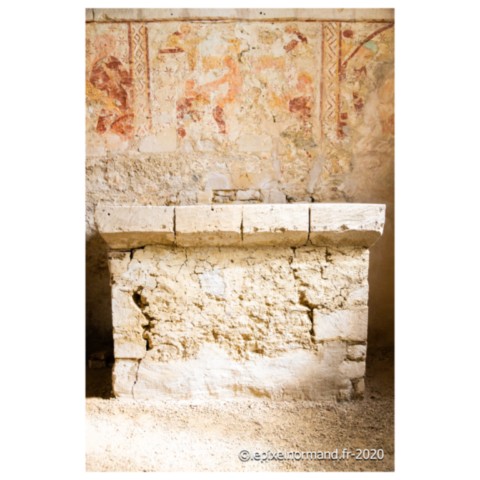

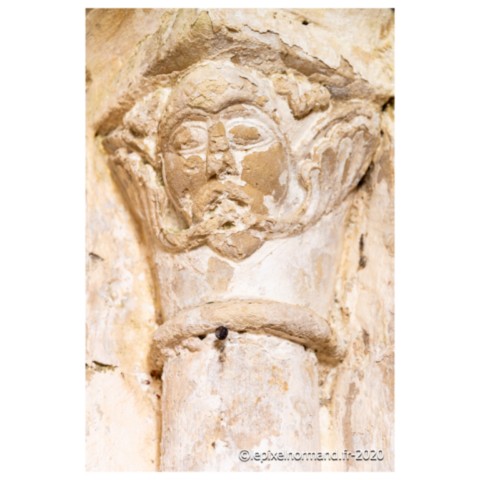

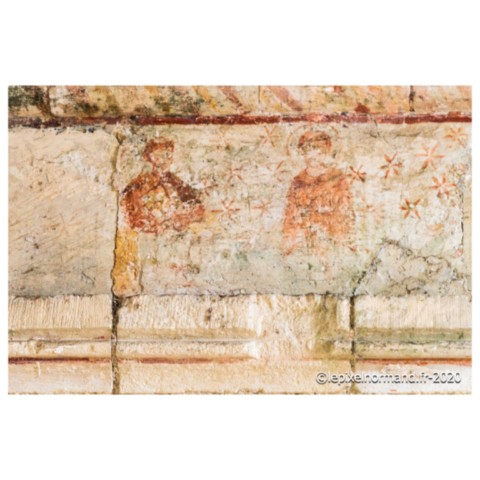

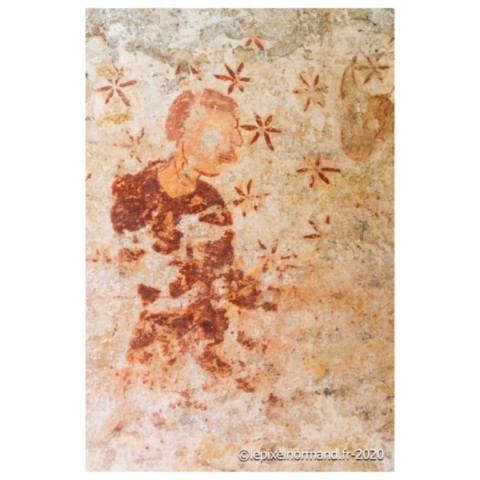

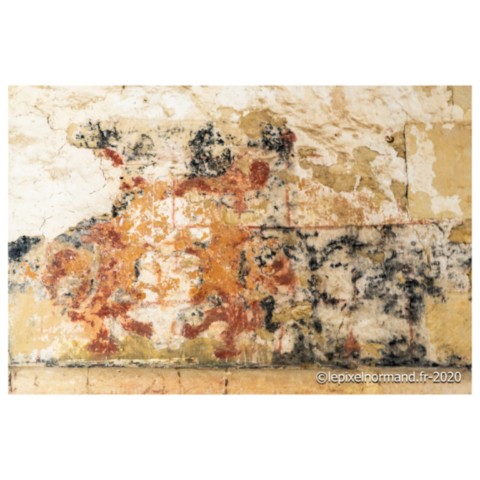

Église (chapelle), un rare édifice Normand du XIIe siècle dans son état d’origine et qui abrite d’exceptionnelles peintures murales au dessus des gisants

À voir : Exceptionnelles peintures murales, art roman, gisants...

Découvertes

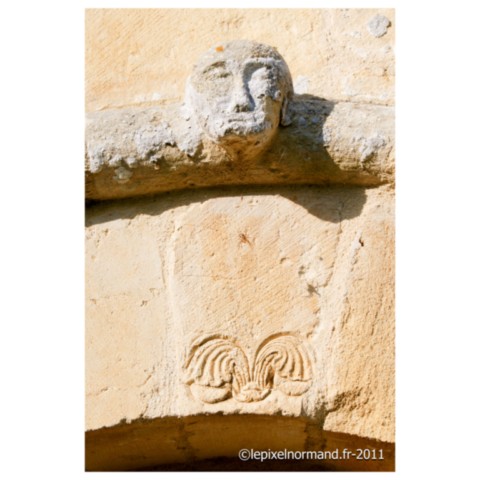

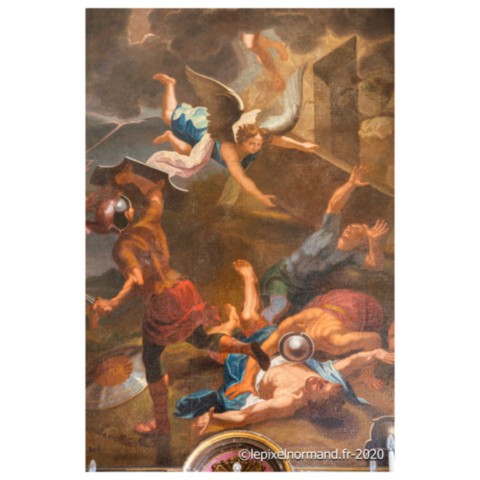

La chapelle est remarquable par ses peintures murales datant du XIIIe siècle. Le chœur montre un cycle marial sur ses voûtains, les murs représentent la vie du christ : la Nativité, l’Adoration des Mages, la Cène… La nef comprend différentes scènes civiles mais en rapport avec la vie religieuse de l’époque : meurtre de saint Thomas Becket, scène d’attaque de château-fort inspirée des croisades, décapitation de saint Jean-Baptiste lors du festin d’Hérode etc… Cet ensemble est surement la plus grande surface peinte (près de 100m²) de cette période encore visible en Normandie. A l’époque, toutes les personnes qui ne savaient pas lire apprenaient ainsi l’histoire sainte par l’image. Sous deux arcades situées sous la représentation de la Cène se trouvent deux gisants ne semblant pas remonter au-delà du XIIIe siècle. Il s’agit sans doute de seigneurs locaux dont un est représenté en guerrier vêtu de sa cotte de mailles et de sa cotte d’arme avec les jambes également maillées et les pieds éperonnés. Au dessus de son glaive à deux tranchants, ses mains sont croisées sur sa poitrine. L’autre statue serait celle d’une femme, probablement l’épouse du guerrier, mais un monsieur membre de l’association de la chapelle que j’ai rencontré lors de ma visite ajoute que ceci ne serait pas une certitude puisqu’elle n’a ni la morphologie, ni la poitrine d’une femme… Des traces de litres funéraires sont également visibles.

C2

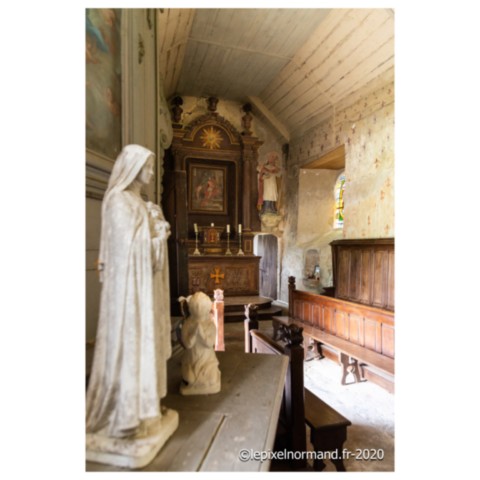

Chapelle, un joli point de vue et un charmant petit édifice

À voir : Panorama, boiseries, peintures, retable...

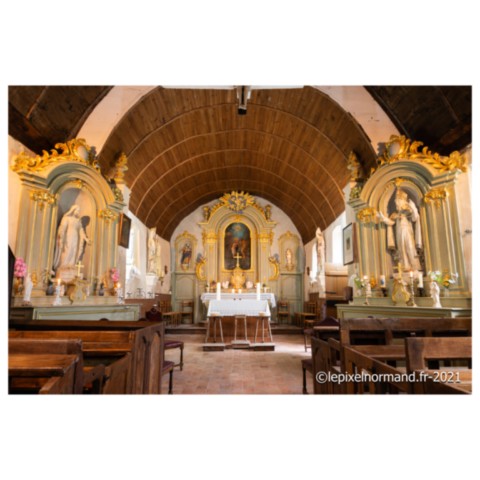

D1

Église : des peintures exceptionnelles, un gisant et un chœur au maître-autel remarquable sont à contempler

À voir : Art roman, peintures murales, statuaire, gisants, pierres tombales, litres funéraires...

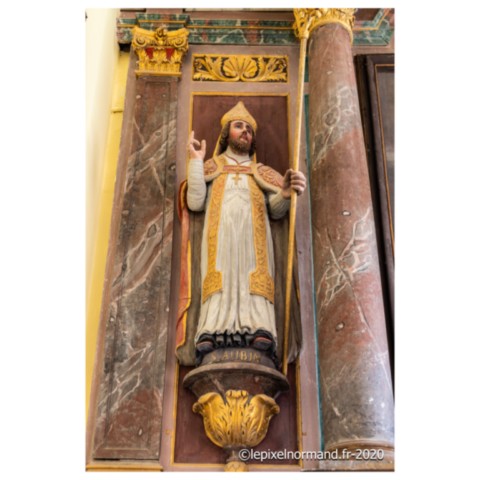

E1

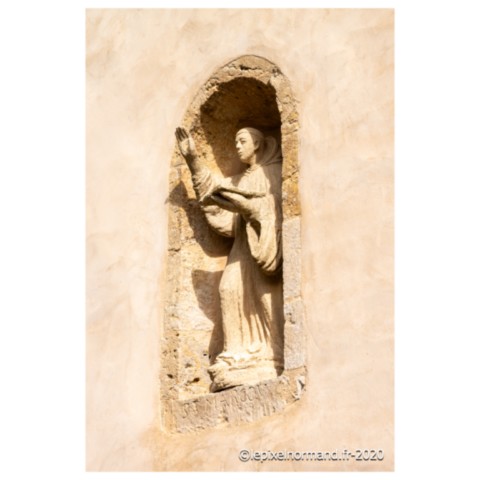

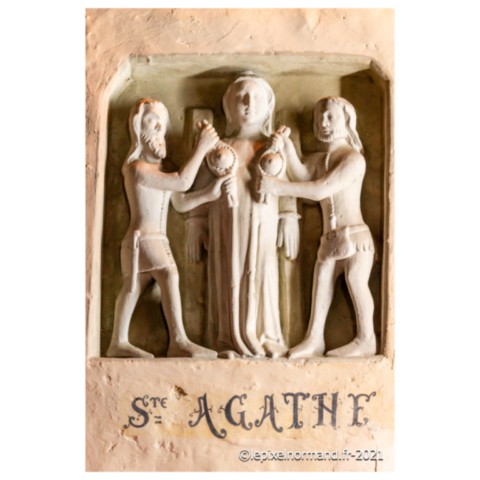

Église : en passant près du tiroir solitaire et non loin des statues polychromes, il faut tourner la tête et lever les yeux pour trouver les seins de la Sainte et le petit ange musicien

À voir : Mobilier, statuaire, haut relief...

La légende du "sein" martyr d'Agathe...

Agathe est née à Catana en Sicile au IIIe siècle. Issue d’une famille noble et riche, elle était également d’une très grande beauté mais avait choisi de conserver sa virginité et de consacrer sa vie à Dieu.

Quintien, le proconsul de Sicile, avait lui bien d’autres projets concernant la magnifique Agathe. Il tenta de la séduire et souhaitait par-dessus tout l’épouser, pensant qu’il pourrait ainsi gagner en respect mais surtout jouir de la beauté et de la fortune d’une telle épouse.

Agathe ayant refusé ses avances, Quintien la séquestre dans une maison de prostitution où elle réussira à conserver malgré tout sa virginité. Il charge également la tenancière de la maison close, une certaine Aphrodisie, de faire changer Agathe d’opinion, d’accepter ce mariage, de se donner à lui et de renoncer à son Dieu. Mais Aphrodisie ne parvient pas à faire changer d’avis Agathe.

Quintien fait alors jeter Agathe en prison pour la faire torturer. Elle est livrée à un bourreau qui va lui arracher les seins avec une tenaille. Remise en cellule, elle est visitée la nuit suivante pas Saint-Pierre qui la guérie de ses blessures. Agathe sera ensuite traînée sur des charbons ardents où elle finira par perdre la vie.

Au même moment, un tremblement de terre ébranla toute la région. Un an après sa mort, l’Etna entra en éruption, déversant un flot de lave en direction de la ville de Catana.

Selon la légende, les habitants s’emparèrent du voile qui recouvrait la sépulture d’Agathe et le placèrent devant le feu qui s’arrêta aussitôt, épargnant ainsi la ville. Depuis, son nom est invoqué pour se protéger des tremblements de terre, des éruptions volcaniques ou des incendies. Autrefois, ce haut-relief situé dans l’église était l’objet de pèlerinages pour prier la Sainte.

F1

Sur le site d’une ancienne abbaye

À voir : Bâtiments et jardins...

G1

Un village typique du Pays d’Auge regroupé autour de son église

À voir : Église au choeur d'un village typique du Pays d'Auge...

H1

Église, un édifice de campagne coiffé de sa casquette

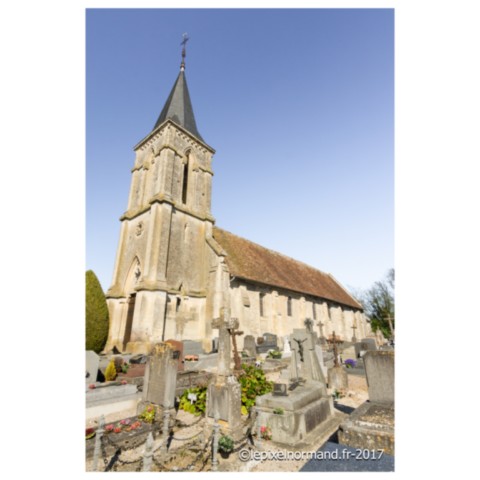

I1

Église, du haut de son promontoir, elle veille sur la vallée Augeronne

On peut encore découvrir quelques traces de peintures murales dans la sacristie ainsi que des graffiti de poussières de pierres sacrées.

Une petite histoire de ce village Normand...

Nous sommes en 1871. A peu de distance du village habite un honorable boulanger nommé Crouton. Contre la volonté de sa femme, le brave homme s’est mis en tête d’acheter une vache. Aussitôt dit, aussitôt fait, notre brave père Crouton rentre, pas peu fier, à la maison avec sa bête.

Mais depuis, le bonhomme est un peu nerveux et aux aguets. Iil a perdu le sommeil et le manger, seules quelques gorgées de cidre ou de calva arrivent encore à passer.

Un soir, notre boulanger entend une bête à cornes braire. Convaincu qu’il s’agit de sa vache, il descend au galop, prends l’animal par les cornes pour la reconduire jusqu’à son herbage.

Alors qu’il chemine, une voix crie soudain :

- "Au voleu" et notre boulanger se fait attraper par le col.

C’est un paysan du coin qui, ayant reconnu notre homme lui dit :

- "Qui qu’tu fais père Crouton à m’voler mon toré ?".

- "Ben non c’est ma vac’ que j’tiens" rétorque notre boulanger.

- "Ah oui… Ben r’gardes-y donc ou qui faut" lui répond le paysan agacé.

Crouton regardant sous le ventre de l’animal fut bien obligé d’admettre que la bête avait tous les attributs d’un taureau.

Notre brave boulanger reprit son chemin sous la moquerie du paysan :

- "Ah ! dame ! quand on est pas du métier… "

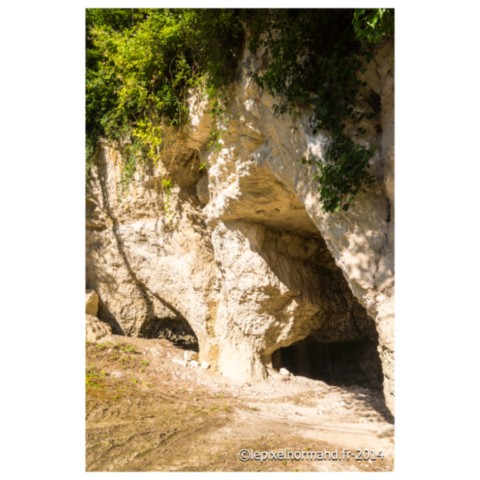

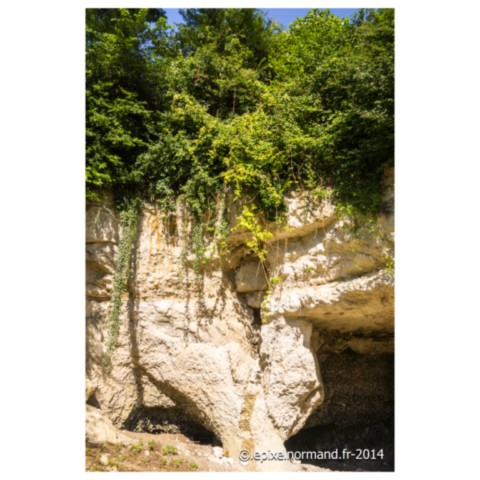

J1

Anciennes grottes

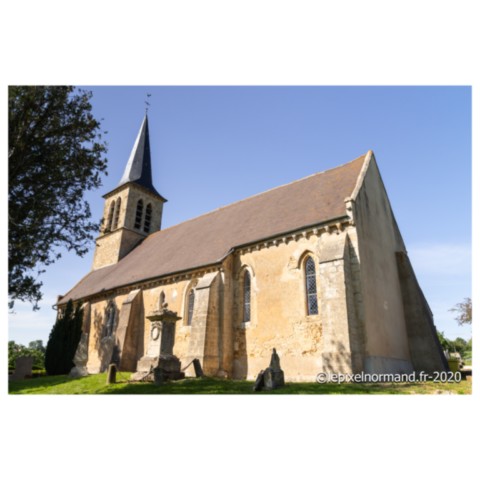

J2

Église

J3

Église, un édifice débordant

Ce petit édifice possède une particularité. Au dessus du porche en bois, est visible une ferme, assemblage de charpentes soutenant les versants du toit dépassant du mur. C’est ce que l’on appelle une ferme débordante.

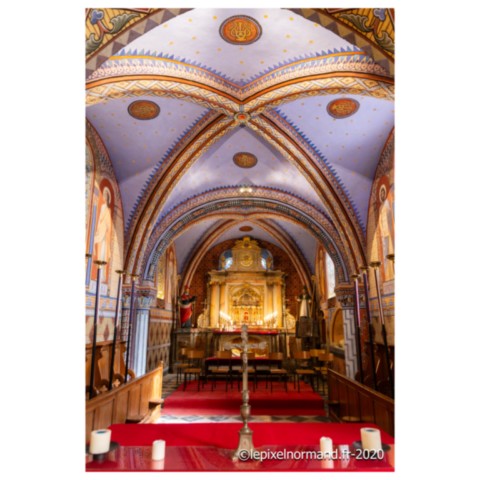

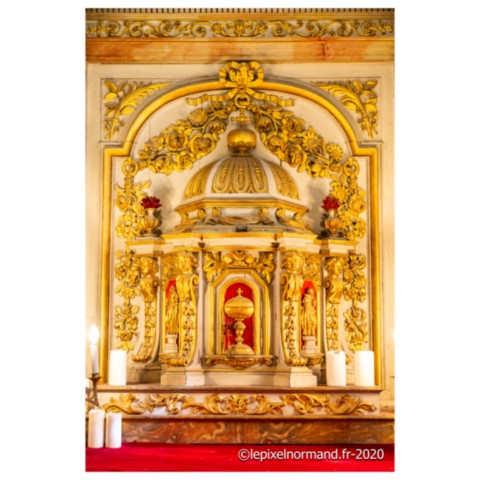

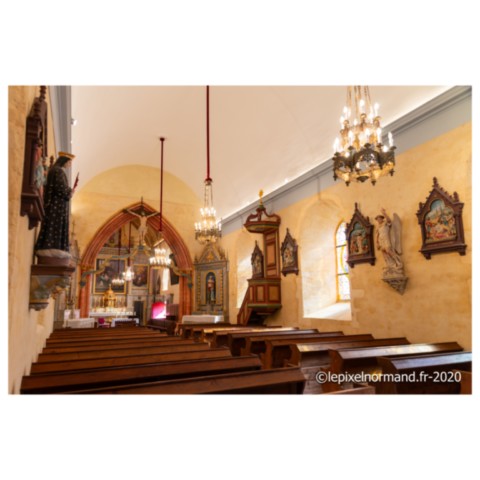

K1

Église, un écrin abritant un remarquable maître-autel et des tableaux d'une ancienne abbaye

Une petite histoire de ce village Normand (ou presque)...

Nous sommes en octobre 1909. L’histoire se déroule dans un bourg voisin. Quittant régulièrement le village à la nuit tombée, un homme, que sa position pouvait mettre au dessus de tous soupçons, poursuivait les jeunes soldats de quelques honteuses sollicitations dans certains quartiers de Lisieux.

Suite à plusieurs plaintes, émanant de militaires, déposées contre cet individu, une souricière fut tendue par les gendarmes.

Pris et confronté à l’un des soldats auquel il avait montré ses attributs masculins et tenu des propositions douteuses, l’homme essaya de nier avant d’avouer.

Arrêté et jugé en correctionnelle sous l’inculpation d’attentat à la pudeur, il fut immédiatement mené en prison.

Pourtant, le nom de cet individu aurait du l’avertir. L’homme s’appelait CACHELEUX et était ni plus ni moins que le curé du village.

En Pratique...

Situation...

Ne partez pas sans votre Guide...

Aux Alentours...

Téléchargez notre flyer et partagez-le...