85 Eure Nord Est - Région des ANDELYS

A1

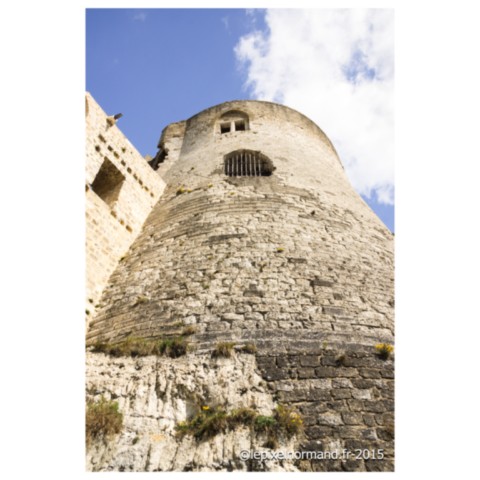

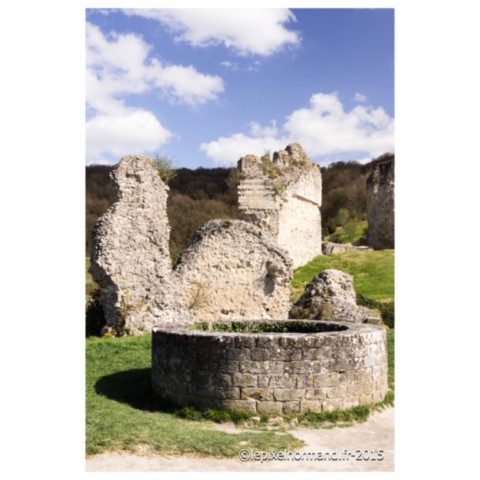

Vestiges du château, un panorama et un site exceptionnel en bord de Seine

Périodes : XIIe siècle

À voir : Panorama sur la vallée de Seine, exceptionnels vestiges du château...

À la fin du XIIe siècle, la tension est à son comble entre Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre et duc de Normandie, et Philippe Auguste, roi de France. La Normandie est une possession stratégique. Richard, de retour de la troisième croisade, décide de construire une forteresse réputée imprenable pour défendre la Normandie et notamment Rouen, verrouillant la boucle de la Seine et protégeant le duché contre les ambitions Françaises. Le château est édifié en un temps record (environ deux ans), entre 1196 et 1198. Le complexe défensif ne se limite pas au seul château. Il comprend une série d'éléments : un pont sur la Seine avec un château sur une île pour contrôler l'accès, ainsi que trois enceintes concentriques avec douves, tours et courtines, et au centre, un donjon imposant. Après la mort de Richard Cœur de Lion en 1199, son frère Jean sans Terre hérite de la couronne. Philippe Auguste, profitant des faiblesses du nouveau roi, lance une vaste campagne pour s'emparer des possessions continentales des Plantagenêt. Le siège du Château débute en septembre 1203. Malgré sa réputation d'invincibilité, la forteresse est assiégée pendant six mois. Les Français parviennent à creuser la roche pour miner une partie des défenses, et l'artillerie pilonne les murailles. Le 6 mars 1204, un pan de mur s'écroule, permettant aux troupes Françaises de pénétrer dans le château. La garnison Anglo-Normande se rend. La prise du château est un événement majeur qui marque la fin de la domination Anglaise sur la Normandie et ouvre la voie à Philippe Auguste pour achever la conquête du duché. Le château, désormais sous contrôle Français, perd de son importance stratégique initiale. Il connaît des périodes de réutilisation, notamment pendant la Guerre de Cent Ans, étant repris par les Anglais puis définitivement par Charles VII en 1449 après un siège. Le château sert également de prison. Cependant, avec l'évolution des techniques de guerre et l'avènement de l'artillerie à feu, il devient de moins en moins adapté aux combats.

A2

Bords de Seine et ancien hospice, un endroit magique pour flâner

Découvertes

Il possède une chapelle remarquable, couverte d'un dôme. L'intérieur présente un décor de pilastres cannelés et une coupole enduite sur charpente.

A3

Église, "gens qui rient et gens qui pleurent" portent tous le même fardeau

Périodes : XIIIe, XIVe, XVe siècles.

À voir : Ensemble de l'édifice, retable, statuaire...

Découvertes

On peut y admirer un magnifique autel-retable, provenant originellement de l'abbaye de Mortemer, dont les "grisailles" évoquent la vie de la Vierge. Ses chapiteaux sont ornés de sculptures de bustes humains, dont deux figures à l'entrée du chœur qui "rient" et "pleurent", portant le même fardeau. Des vestiges d'une fresque médiévale sont également visibles.

A4

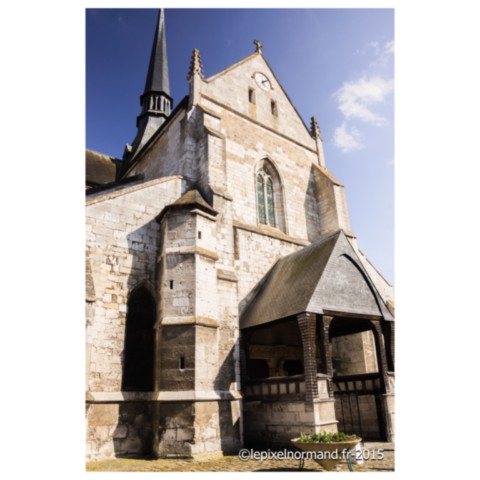

Collégiale, de la légende de Sainte-Clotilde aux tombeaux du Christ et du Seigneur

Périodes : XIIIe au XVIe siècles.

À voir : Ensemble du remarquable édifice, architecture, statuaire, orgue, groupe sculpté et dalle funéraire, légende...

Découvertes

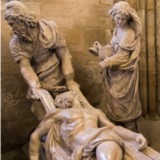

La collégiale est particulièrement réputée pour son ensemble de verrières du XVIe siècle, dont certaines sont attribuées à des maîtres verriers Flamands. Ces vitraux racontent des scènes bibliques, la vie de saints (dont Sainte Clotilde), et des épisodes de l'Ancien Testament. L'édifice abrite un magnifique buffet d'orgue sculpté du XVIe siècle, représentant des scènes bibliques, mythologiques et scientifiques de l'époque. L'instrument lui-même a été restauré par Aristide Cavaillé-Coll. On y trouve également une "Mise au tombeau" remarquable du XVIe siècle ainsi qu'une dalle funéraire gravée (une effigie gravée), ornée d'une épitaphe en latin. Elle date du XIIIe siècle.

La légende de Sainte-Clotilde

Sainte Clotilde, l'épouse du roi Clovis Ier, est connue pour son rôle dans la conversion de son mari au christianisme. Femme pieuse et dévouée, elle cherchait à répandre la foi chrétienne. C'est dans ce dessein qu'elle décida, au début du VIe siècle (vers 511), de fonder un monastère de femmes ici.

Ce monastère était destiné à accueillir des religieuses et à devenir un centre de prière et d'éducation. La construction d'un tel édifice était une tâche ardue, demandant un travail considérable de la part des ouvriers.

La légende raconte que pendant les travaux de creusement des fondations, les bâtisseurs étaient épuisés par la chaleur et le labeur, et manquaient cruellement de quoi se désaltérer.

Voyant leur fatigue et leur soif, Sainte Clotilde, mue par sa compassion et sa foi inébranlable, s'agenouilla et pria avec ferveur. Suite à ses prières, une source jaillit miraculeusement du sol.

Mais le miracle ne s'arrête pas là ! Pour augmenter l'ardeur des ouvriers et les réconforter, l'eau de cette source, à la prière de la sainte reine, se serait transformée et aurait pris le goût et la force du vin.Les ouvriers purent ainsi étancher leur soif et retrouver des forces pour poursuivre leur labeur avec entrain. Cette "Fontaine Sainte-Clotilde" est toujours visible, et on lui attribue encore aujourd'hui des vertus curatives, notamment pour les fièvres et les paralysies. Elle a longtemps été, et reste pour certains, un lieu de pèlerinage.

En Pratique...

Situation...

Ne partez pas sans votre Guide...

Aux Alentours...

Téléchargez notre flyer et partagez-le...