10 Calvados Nord Est - Région de DEAUVILLE

Toutes les Communes et Coordonnées GPS des sites présentés sont à retrouver dans nos books de Voyages

Pour ne rien manquer de nos prochaines Aventures en Normandie, abonnez-vous à nos Infos-Lettres

A1

Du panorama du calvaire au phare de la jetée

À voir : Panoramas, plages, planches, jetées, port de pêche, villas...

Depuis la plage, le port et la jetée, c’est en arpentant les rues et ruelles montantes que se découvre l’ancienne ville et ses maisons de pêcheurs pour arriver jusqu’au calvaire et son panorama.

Découvertes

Découvertes

Chaque saison offre ses couleurs et ses ambiances depuis le calvaire sur la côte Fleurie et ses villas balnéaires, mais un incontournable reste le coucher de soleil aussi bien d’une douce soirée d’été, que d’une rude tombée de la nuit en hiver avec ses ciels changeants et parfois menaçants.

Panorama sur toute la côte fleurie

"Grain" sur la mer

Table d'orientation du belvédère

A2

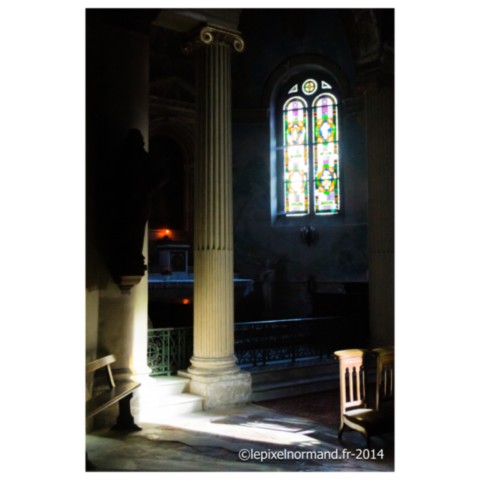

Église

Périodes : XIXe siècle.

À voir : Architecture néo-classique, orgues, fresques peintes...

À voir : Architecture néo-classique, orgues, fresques peintes...

L’église est construite entre 1834 et 1848 en style néo-classique. Elle possède deux orgues Cavaillé-Coll d’une grande qualité sonore, un dans le chœur construit en 1894 et les grandes orgues de tribune installées en 1870. Elle abrite également deux fresques sous la tribune représentant Jésus en train de prêcher et une fresque dans la chapelle représentant le Couronnement de Notre-Dame.

Nef de l'église 1834-1848

B1

Bord de mer, jetée, port de plaisance, marinas, promenade des planches, bains Pompéiens, hôtels de luxe et casino ; c’est un médecin qui aura, à l’origine, flairé la bonne opération

À voir : Ports, plage, promenade des planches, bains pompéiens, marinas, villas et grands hôtels...

Inaugurés initialement par la ville de Dieppe en 1812, les bains de mer sont de plus en plus plébiscités. Profitant de la ligne de chemin de fer Paris – Le Havre, la cité voisine crée à son tour une colonie balnéaire en construisant une longue jetée à l’embouchure de la Touques pour accueillir les bateaux à vapeur. Le futur Deauville n’est alors qu’un territoire de marais. Sur les pentes autour de l’église Saint-Laurent sont regroupées des fermes agricoles et d’élevages. Mais la jetée construite à Trouville va chambouler le paysage, celle-ci perturbe les courants marins et le sable s’accumule repoussant la mer et créant ce qui est aujourd’hui la grande plage de Deauville. Le docteur Joseph Olliffe, médecin mondain ayant acheté une confortable villa à Trouville flaire la bonne affaire et décide, avec le soutien financier d’une banque Ottomane d’acheter 240 hectares de ces marais tout juste bons à chasser le lapin afin d’y créer une nouvelle station balnéaire destinée à la grande et riche bourgeoisie. Les travaux commencent en 1859 et, entre 1860 et 1864, la population de ce qui deviendra le nouveau Deauville est multipliée par dix. L’aménagement de la ville est inspiré du boulevard Haussmann de Paris, afin de ne pas perturber la haute société qui se retrouve ici "comme chez elle". Au début des années folles en 1920, Deauville est célèbre pour ses plages, mais ses cabines de bains en bois sont vétustes. 450 nouvelles sont alors reconstruites. Appelées bains Pompéiens, elles sont dans le style art-déco. Cette architecture moderne est achevée en 1922, puis l’année suivante l’architecte crée une promenade en bois pour permettre aux femmes de profiter du bord de mer sans salir leurs grandes robes dans le sable : les planches de Deauville.

Curiosités

Sur les lices des 450 cabines de bain sont peints les noms d’acteurs ou de réalisateurs de films Américains.

Bains Pompéiens

Célèbre promenade des planches

Marinas du port sous un ciel très menaçant

Marinas du port

Plage de sable fin sous un ciel d'hiver

Jetée côté plage

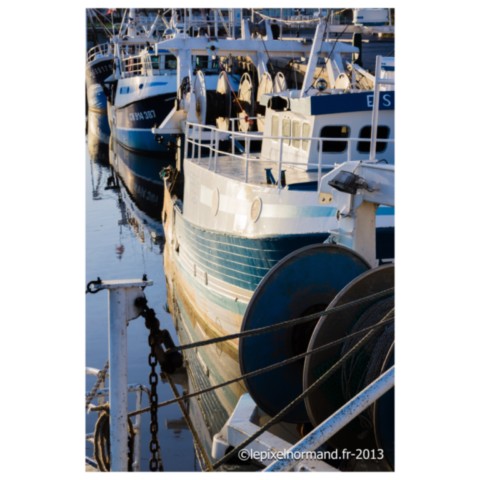

Bateaux de pêche à l'abri d'un coup de vent hivernal

Reflets dorés

Hôtels de luxe

Casino

C1

Bord de mer et falaises, profiter des couleurs de toutes les saisons au pied des vaches

À voir : Bord de mer, plage, falaises...

Les falaises culminent à 110 mètres. C’est un site remarquable sur le plan géologique puisque c’est aux abords de cette plage et de ces falaises que furent retrouvés, en 1795, les premiers restes de dinosaures en France. Le site est célèbre pour ses fossiles, sa faune, abritant des espèces d’oiseaux protégés, et pour sa flore.

Curiosités

Ce sont les marins qui ont donné son nom au site. En effet, au pied de la falaise, les éboulements successifs ont laissé des gros blocs de pierre recouverts d’algues qui évoquaient, vus de la mer, un troupeau de bovins paissant paisiblement.

Coucher de soleil venteux d'un soir d'hiver

C2

Méridien de Greenwich, un faux point de repère qui rencontre le continent Européen ici

Il s’agit ici d’un premier méridien définit par la position de la lunette de James Bradleyen en 1783 situé à Greenwich dans la banlieue de Londres. Il correspond à la longitude comme égale à 0°. Avec le 180e méridien qui lui est directement opposé, il délimite les hémisphères Est et Ouest. Utilisé pendant de nombreuses décennies, Sir George Airy installe une nouvelle lunette de mesure en 1850, mais dans une salle voisine de 13 mètres à l’est de celle de Greenwich. De ce fait, le méridien utilisé de nos jours se situe à 102,50 mètres à l’est de celui indiqué.

Méridien de Greenwich

C3

Marais, un espace naturel sauvage non loin des dinosaures

À voir : Marais, site naturel, faune et flore...

Sur un site connu des amateurs de fossiles préhistoriques, le marais, outre une balade au cœur d’une réserve naturelle où les anatidés accueillent tous ceux qui souhaitent se ressourcer au milieu de la nature, abrite également un musée dédié à la paléontologie, le seul en Normandie.

Marais un après-midi d'hiver

Paradis des anatidés

C4

Église, des vitraux classés au dessus des miséricordes fleuries

Périodes : XIXe siècle.

À voir : Architecture, vitraux, tableaux, miséricordes...

À voir : Architecture, vitraux, tableaux, miséricordes...

De style néo-gothique, l’édifice est construit dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ses vitraux sont classés à titre d’objet ainsi qu’un tableau de Saint-Joseph, père nourricier du Christ.

Curiosités

Les miséricordes se trouvent sous les assises des stalles. Elles permettaient une position semi-assise durant les longs moments de prières debout. Elles sont ornées de bouquets de fruits, de dragons, de visages d’enfants avec ailes de chauves-souris et de visages d’hommes.

Nef de l'église XIXe s.

Chaire à prêcher

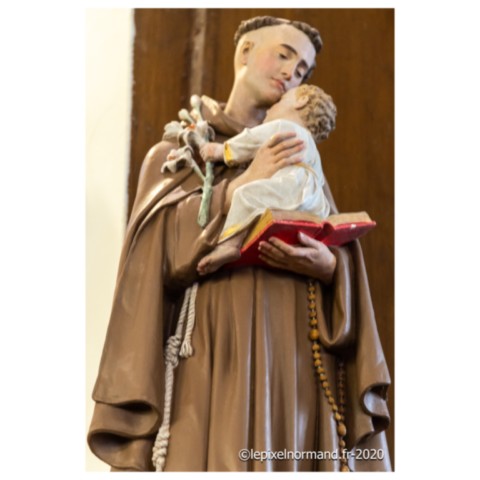

Vierge à l'enfant

Vitraux classés

D1

Plage, bord de mer et falaises des roches noires

À voir : Village typique de pêcheurs, falaises, parcs, bord de mer, plage...

Ce typique village aux ruelles étroites avait une intense activité de pêche. Du haut des falaises, les femmes attendaient le retour des marins devant le baromètre sur lequel est encore inscrit "le calme au matelot". Depuis les points culminants, de nombreux escaliers abruptes plongent vers la plage. Visibles uniquement de la mer et accessibles seulement à marée basse, les falaises des roches noires constituent un espace naturel de 125 hectares. Longues de 4 kilomètres et hautes de 60 mètres, elles alternent entre pentes douces et parois escarpées. Leur nom vient des roches argileuses et calcaires tombées des falaises et éparpillées sur le sable. De nombreuses maisons construites dans les bois couvrant les falaises ont subi les éboulements et les mouvements importants du sol. Des belles demeures de l’époque ne restent que quelques fondations, un escalier d’entrée ou un bas de mur.

Curiosités

Tout près de la plage, la commune rend hommage à Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo, pour le tournage d’un film réalisé sur la plage et dans l’agréable petit bourg de pêcheurs.

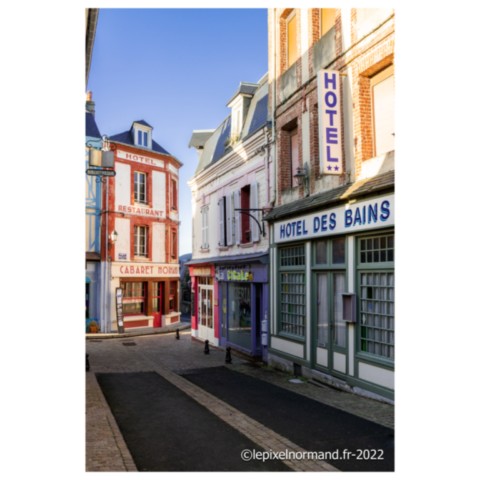

Au coeur du village de pêcheurs

Baromètre "le calme du matelot"

Escaliers abruptes descendant vers la mer

Coucher de soleil d'un soir d'hiver

Depuis les hautes falaises

Un terrain en mouvement permanent

Escaliers d'une maison abandonnée

Hommage à Gabin et Belmondo

D2

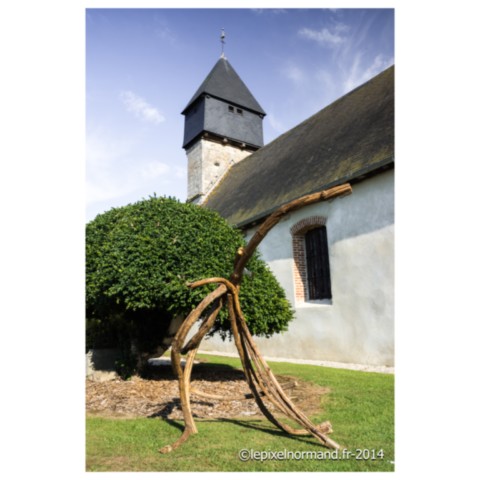

Une église construite dans le style roman et gothique

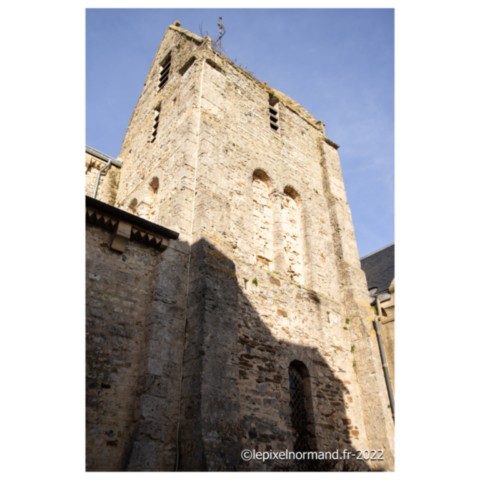

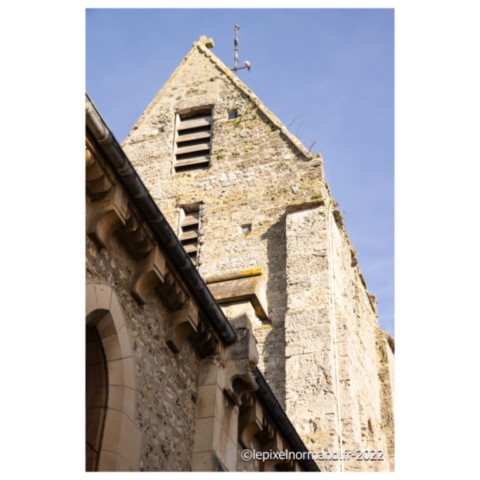

Périodes : XIIe, XVe, XIXe siècles.

À voir : Architecture, statuaire, traces de peintures murales...

À voir : Architecture, statuaire, traces de peintures murales...

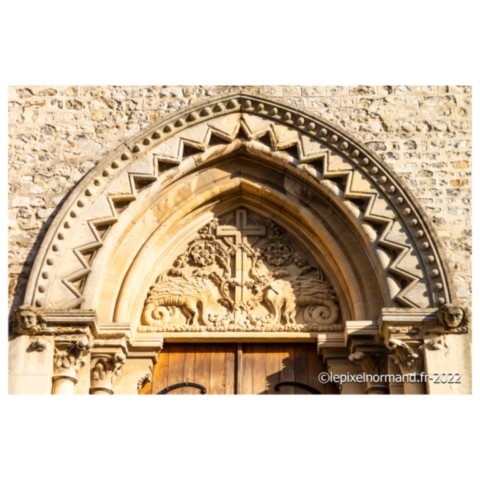

Dominant le bourg Normand, la construction de l'église date du XIIe siècle, mais elle a subi de nombreuses transformations, notamment aux XVe et XIXe siècles. L'édifice actuel mêle donc différents styles architecturaux comme le roman et le gothique. Les parties les plus anciennes sont le chœur et l'abside qui datent du XIIe siècle et sont de style roman. On peut y admirer de belles voûtes en pierre. La nef a été reconstruite au XVe siècle dans le style gothique flamboyant. Elle est particulièrement lumineuse grâce à ses grandes fenêtres. La façade ouest a été remaniée au XIXe siècle, avec notamment l'ajout d'un clocher-porche surmonté d'une flèche en ardoise. L'intérieur abrite divers objets et œuvres d'art religieux comme des statues, des vitraux et des peintures murales.

Église reconstruite en 1867

Tour clocher XIIe s.

Tympan et archivolte

Nef

Vierge à l'enfant

E1

Plage et bord de mer, une ville coupée en deux

À voir : Plage, bord de mer, villas...

La ville initiale se situe en arrière des plages à plus de trois kilomètres et c’est à partir de 1935 et avec l’arrivée du tourisme aristocratique et de la Belle Époque que le centre du bourg s’est rapproché au bord de mer avec notamment la construction de villas et de résidences secondaires. Mairie, commerces et écoles ont également suivis.

Coucher de soleil un soir d'hiver sur la plage

E2

Église, le maître-autel abrite un magnifique gisant

Périodes : XIe, XIIIe, XVe, XVIe siècles.

À voir : Période romane, boiseries, statuaire, maître-autel et gisant...

À voir : Période romane, boiseries, statuaire, maître-autel et gisant...

Les bases du clocher et du chœur sont datés des XIe et XIIIe siècles. La grande nef est ajoutée à la fin du XVe et début du XVIe siècles. A l'intérieur, on note la présence de quelques éléments d'origine comme la piscine liturgique près du chœur. Certains chapiteaux et bases de colonnes seraient aussi d'époque romane. Le mobilier est plus tardif.

Découvertes

Le maître-autel en bois abrite un gisant réalisé dans une pièce de chêne représentant le Christ au tombeau.

Église, nef XVe, XVIe s.

Base du choeur XIe, XIIIe s.

Intérieur du clocher XIe, XIIIe s.

Chaire à prêcher

Choeur

Maître-autel, retable et gisant

Gisant du Christ en chêne

Sacristie et linges liturgiques

F1

Église : elle abrite une collection d’œuvres remarquables

Périodes : XIIe, XVe et XVIe siècles.

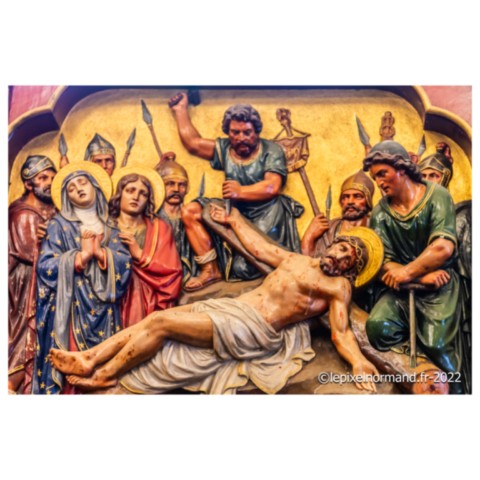

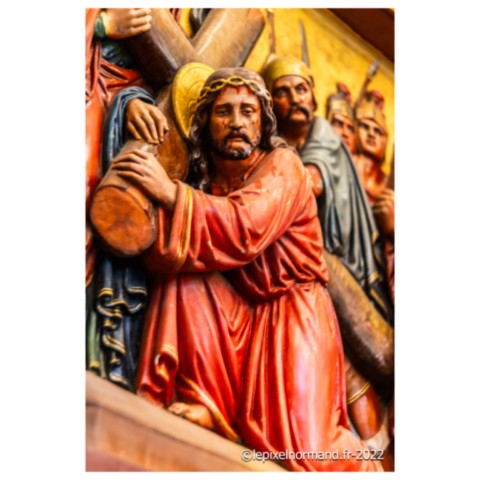

À voir : Graffiti, tableaux, remarquable statuaire, gisant, chemin de croix...

À voir : Graffiti, tableaux, remarquable statuaire, gisant, chemin de croix...

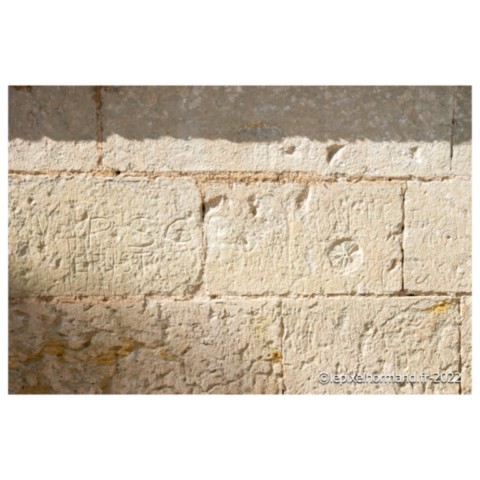

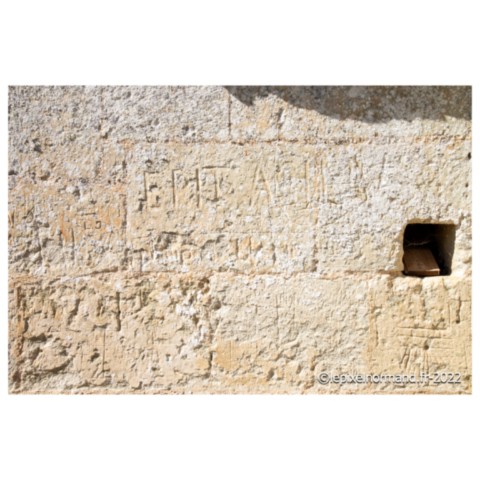

Le chœur de cette magnifique petite église date du XIIe siècle ainsi que l’imposante tour lombarde carrée percée d’un large porche donnant accès à une porte Renaissance au milieu de laquelle se trouve un trumeau central orné de deux statues de pierre : Une Vierge à l’enfant comportant encore quelques traces de polychromie du XVIe siècle et une statue d’un saint non identifié. La nef et sa voûte constituée de planchettes de chêne datent des XVe et XVIe siècles. On trouve quelques graffiti et des cadrans canoniaux sur les murs extérieurs.

Découvertes

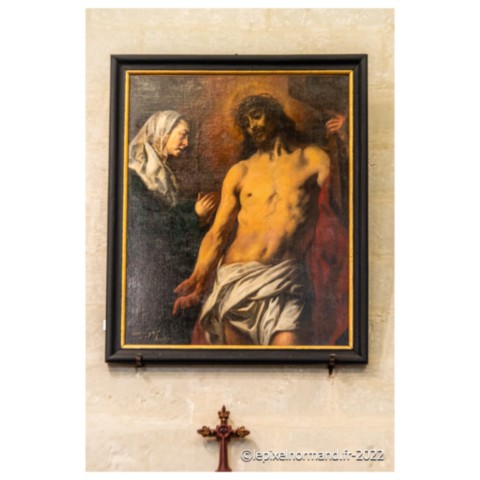

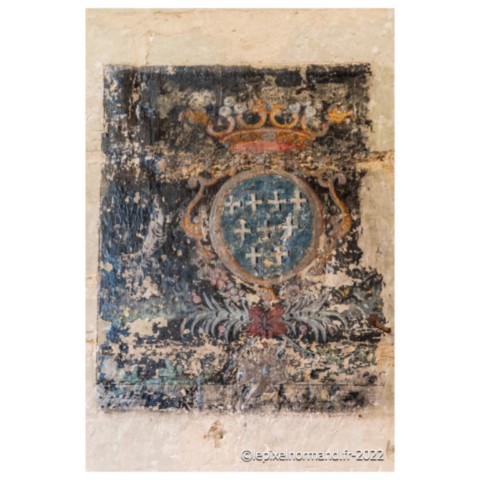

L’église abrite une remarquable collection de neuf tableaux de l’Ecole Flamande expédiés entre 1804 et 1806 par Jean-Pierre Lechanteur, né dans le petit village et Membre Honoraire de l’Académie de Peinture. Ces œuvres sont du XVIIe siècle. Près de la porte d’entrée, au début de la nef se trouvent deux statues de pierre : Saint-Jean-Baptiste terrassant Hérode du XVe siècle et Saint-Pierre assis du XVIe siècle, très mutilée. Dans la chapelle, à droite du chœur se trouve un gisant du XIVe siècle. Madame le maire de la commune m’explique qu’il ne s’agit pas d’un chevalier comme c’est souvent le cas, puisqu’il n’a pas d’épée ni le costume. Il s’agit, par ses vêtements, d’un religieux. Sa tête repose sur un oreiller, ses mains sont jointes et ses pieds adossés à un lion. On observe quelques traces d’ancienne polychromie. L’élue de la commune me fait également remarquer sa coiffure et ses "bouclettes" confirmant le fait qu’il s’agit bien d’un homme d’église mais aucune inscription ne permet de connaître son identité. Dans le chœur se trouve également un triptyque estimé des XVe ou XVIe siècles représentant la nativité, l’adoration des mages et la circoncision. À admirer également un remarquable chemin de croix réalisé en relief sur des panneaux de plâtre. Les détails des sculptures et des peintures sont saisissants de réalisme. La mairie ouvre cette magnifique église et propose d’admirer ses trésors les week-end d’été.

Église, choeur XIIe s.

Graffiti de poussières sacrée

Nef

Chaire à prêcher

Saint-Pierre assis XVIe s.

Tableaux de l'école Flamande et chemin de croix

Chemin de croix - détails

Gisant d'un religieux XIVe s.

Choeur

Maître-autel

Triptyque XVe ou XVIe s.

Litre funéraire

G1

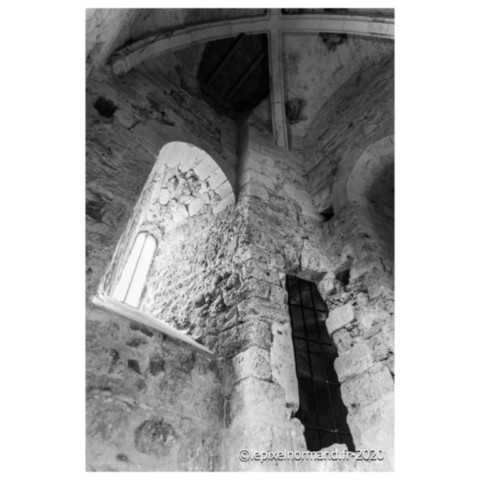

Vestiges du prieuré et église paroissiale, un des plus anciens édifices du Calvados

Périodes : Xe, XIe, XIIe, XIIIe, XVe, XVIIe siècles.

À voir : Vestiges, sources...

À voir : Vestiges, sources...

Dominant la vallée, l’édifice est double. Il comprend à la fois une église paroissiale et une chapelle prieurale. L’église paroissiale date au moins du Xe siècle. Le prieuré est fondé en 1061 mais sera remanié aux XIIIe, XVe et XVIIe siècles. La tour du clocher existe dès le Xe siècle et sera surélevée au XIIe ou XIIIe siècle. Une chapelle funéraire est édifiée au XIVe ou XVe siècle. Elle comporte une crypte qui servira d’ossuaire à une époque inconnue. L’ensemble est considéré comme dégradé dès le premier quart du XVIIIe siècle et en ruines un siècle plus tard après le passage de la Révolution Française pendant lequel l’édifice sera vendu comme bien national. Sur le côté du bâtiment coule deux sources vénérées depuis fort longtemps : la source Saint-Clair (réputée bienfaitrice pour les problèmes de vue et de maux de tête) et la source Saint-Arnoult (patron des marcheurs et protecteur des petits enfants).

Vestiges du prieuré Xe, XIe, XIIe, XIIIe, XVe, XVIIe s.

H1

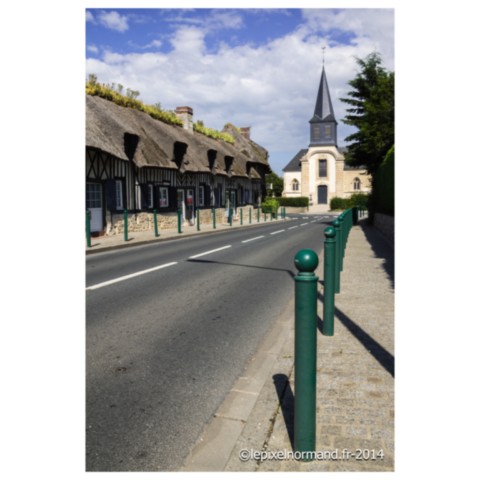

Maisons à colombages et église d’origine romane

Périodes : Église en partie du XIIe siècle.

À voir : Maisons Normandes à colombages et église...

À voir : Maisons Normandes à colombages et église...

L’église est en partie du XIIe siècle.

Coeur du bourg

Église en partie XIIe s.

H2

Cimetière militaire Britannique de la Première Guerre mondiale

À voir : Tombes de plusieurs nationalités y compris Allemandes...

Créé en 1918 à la fin du conflit 1914/1918, le cimetière accueillera ensuite les dépouilles des soldats de la Seconde Guerre mondiale avec les corps de combattants de plusieurs nationalités, y compris Allemande.

Cimetière militaire de la 1ére Guerre mondiale

Cimetière militaire de la 1ére Guerre mondiale

I1

Église, un édifice d’origine médiévale dans un bourg fier de ses traditions hippiques

Périodes : Origines XIIe siècle.

À voir : Architecture, clocher, modillons...

À voir : Architecture, clocher, modillons...

Les origines de l’édifice remontent au XIIe siècle d’après les modillons de la corniche et l'appareillage en arêtes présent dans ses murailles. Il a subi des transformations au travers des siècles mais conserve un intéressant et original clocher rectangulaire en pierre couronné d’un toit d’ardoises.

Église origines XIIe s.

En Pratique...

Situation...

Ne partez pas sans votre Guide...

Toutes les communes et coordonnées GPS des sites présentés dans cette page sont à retrouver dans nos Books de Voyages

Aux Alentours...

Téléchargez notre flyer et partagez-le...

À partager avec vos proches et vos amis sans modération...