77 Eure Nord Ouest

Région de MONTFORT-SUR-RISLE

77-01 Vestiges du château, un édifice particulièrement imposant qui sera rapidement à l’état de ruines

À voir : Vestiges du château, sentier sur tout le pourtour du site, panorama...

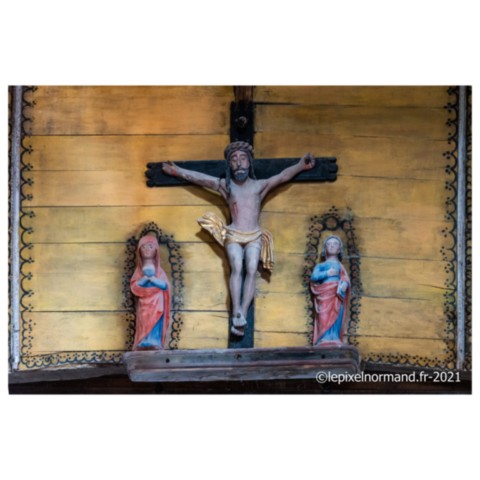

77-02 Église, chercher la pierre "incoulable" encastrée dans un mur

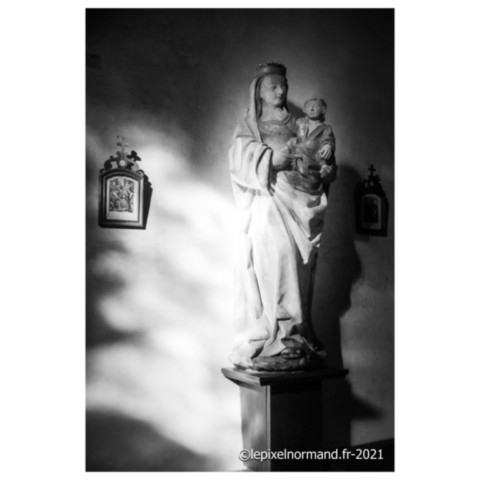

À voir : L'ensemble de l'édifice, statuaire et légende...

L’édifice abrite une remarquable statue en bois de la seconde moitié du XVe siècle représentant Sainte-Anne, la Vierge et l’enfant Jésus.

La légende de la pierre incoulable...

Un seigneur du village part en Terre Sainte laissant son épouse au logis. Quand il revient, de méchantes langues, sûrement bien intentionnées, lui suggèrent qu’il avait été trompé par sa femme.

Furieux, il ordonne que celle-ci soit à l’instant précipitée dans la rivière avec une pierre autour du cou. La dame prend alors le ciel à témoin de son innocence et supplie Notre-Dame de faire un miracle en sa faveur.

On raconte que c’est ce qui advint car la femme et la chaîne qui maintenait la pierre autour de son coup surnagèrent. En ex-voto et dans son repentir, le Sir fit encastrer la pierre miraculeuse dans le mur de l’église, juste au pied de la statue de Notre-Dame (photo 4 de l'église).

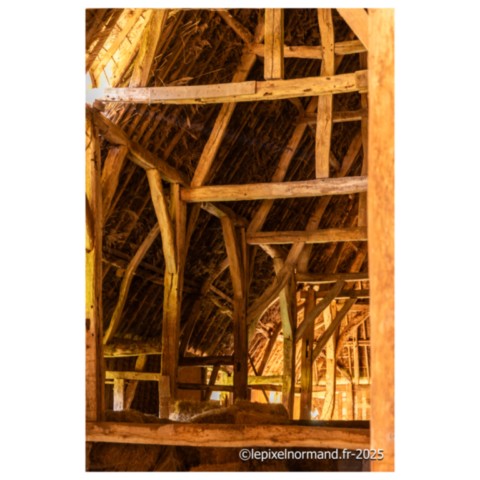

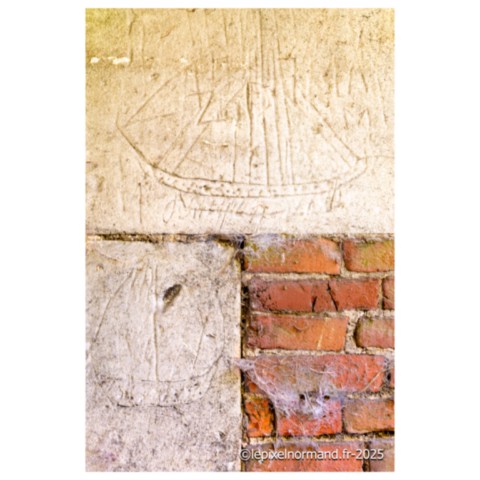

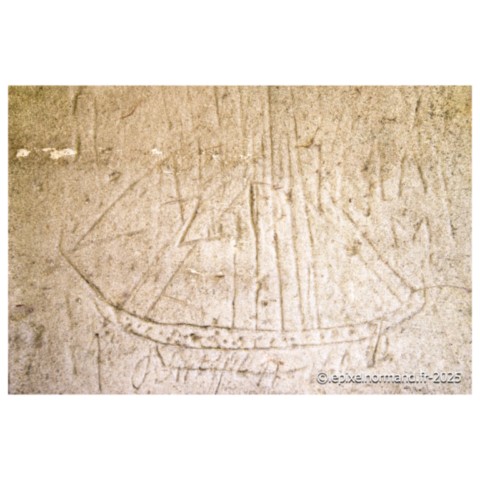

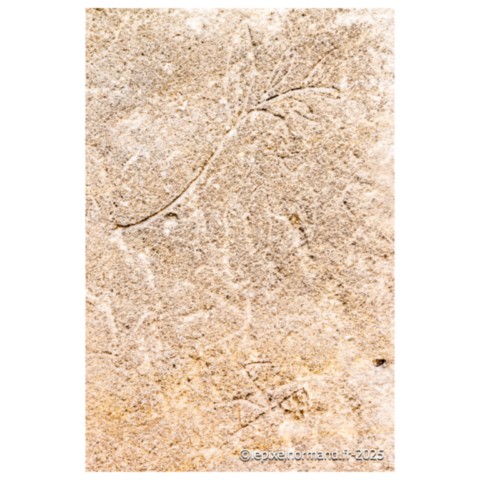

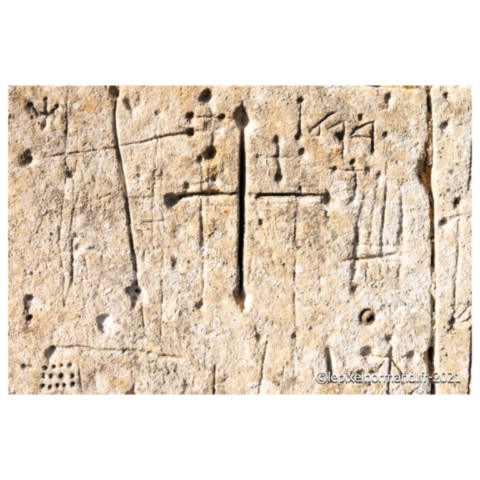

77-03 Au cœur de la campagne Normande, une ferme-manoir et les canonnières de son colombier veillent sur les graffitis de bateaux NEW2025

À voir : Ferme-manoir fortifiée, grand colombier, bâtiments traditionnels agricoles Normands, graffitis marins...

Découvertes et curiosités

Le magnifique colombier circulaire du domaine, bien que traditionnellement dédié à l'élevage des pigeons avec ses 1.300 boulins, présente des canonnières, de rares ouvertures défensives. Leur présence suggère que le bâtiment fut intégré à la protection du site, peut-être lors des Guerres de Religion au XVIe siècle. Sur les murs des vastes granges en torchis et chaume, on découvre des graffitis gravés par les anciens occupants au fil des siècles. Ces marques, qui incluent des dessins de bateaux, des croix, des noms et des dates, témoignent de la vie quotidienne et de la proximité de la Seine. L'une de ces granges atteint des dimensions spectaculaires, mesurant cinquante mètres de long et dix mètres de haut.

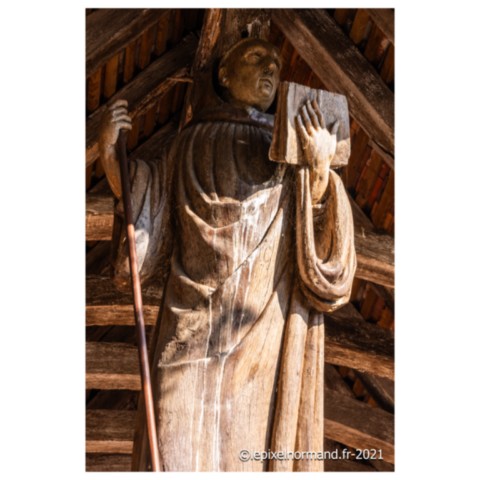

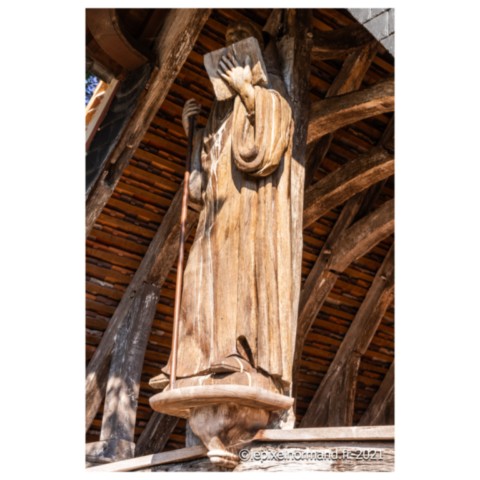

77-04 Église : une statue de chêne surmontant un magnifique petit porche en bois, emmène dans l’édifice à la rencontre d’un saint sur le gril

À voir : Murs en damiers, statuaire, gisant, fonts baptismaux, mobilier, traces de peintures murales, légende...

Le porche, dont quasiment aucune pièce de bois n’est droite, tout comme une des poutres principales dans l’église, abrite une statue de Saint-Benoît. Celle-ci mesure 1,60 mètre de haut. Tout les ans, un pèlerinage a lieu afin de demander au Saint sa protection pour le bétail et la maison contre le "mal fait". Les pèlerins repartent avec une branche d’if béni.

Découvertes

À gauche dans le chœur, une petite niche abrite un gisant datant du XVe siècle. Il s’agit de Saint-Laurent, couché sur un gril placé au dessus d’un lit de braises rougeoyantes. Voir son étrange histoire ci-dessous...

La brûlante légende de Saint-Laurent...

Laurent est né entre 220 et 225. Ses parents l’envoient, tout jeune encore, compléter ses études humanistes et liturgiques dans la ville qui est aujourd’hui Saragosse en Espagne. Là, il fait la connaissance de celui qui deviendra le pape Sixte II. Entré dans ses fonctions sacerdotales, celui-ci nomme rapidement Laurent premier des sept diacres attachés au service de l’église romaine. En cette qualité, il a la garde du trésor de l’église dont il est chargé d’en distribuer une partie des revenus aux pauvres. L’empereur de l’époque reprend alors les persécutions contre les chrétiens. Laurent, le pape Sixte II et les six autres diacres se cachent, mais sont rapidement découverts. Le pape est immédiatement condamné à mort. Laurent, dont le plus ardent désir est d’être associé au martyre de Sixte II, le suit en versant des larmes. Il lui dit alors :

- "Où allez-vous mon père sans votre fils ; Saint-pontife, où allez-vous sans votre diacre ?".

Le pape lui répond :

- "Je ne t’abandonne pas mon fils ; une épreuve plus pénible et une victoire plus glorieuse te sont réservées ; tu me suivras dans la mort d’ici trois jours".

Après l’avoir consolé, le pape lui ordonne de distribuer toutes les richesses dont il est dépositaire avant que celles-ci ne tentent la cupidité des persécuteurs. Vendant les vases et les ornements sacrés, Laurent distribue aux plus démunis toutes les richesses et tout l’argent dont il est dépositaire.

Mais le préfet de Rome est informé de la situation. L’église possède des trésors dont il est bien décidé à profiter. Il fait venir Laurent et lui ordonne de lui livrer cette richesse pour financer les besoins publics. Laurent lui répond alors :

- "J’avoue que notre église est riche et que l’empereur n’a point de trésors aussi précieux qu’elle ; je vous en ferai voir une bonne partie, donnez-moi seulement un peu de temps pour tout disposer".

Tenant promesse, Laurent se présente quelques temps après devant le préfet de Rome. Mais il a les poches vides et il est accompagné d’une foule de malades, d’estropiés et de "sans-le-sou". Il dit alors :

- "Voici les trésors de l’église, sans compter les vierges et les veuves consacrées à Dieu".

À cette vue, le préfet entre en fureur et croyant intimider le diacre, lui dit que les tortures qu’il aura à souffrir seront prolongées et que sa mort ne sera qu’une lente et terrible agonie. Il ordonne de dépouiller Laurent de ses habits et de le faire fouetter sévèrement puis de le jeter en prison. Là, le diacre guérit un aveugle et convertit le chef de la garde. Puis, il affronte son dernier supplice. Laurent est étendu et fixé sur un gril, de telle manière que les charbons placés au-dessous et à demi allumés ne doivent consumer sa chair que peu à peu. La tradition rapporte que Laurent subit son martyre sans plainte, priant Dieu jusqu’à son dernier soupir. Lors de son agonie, la légende lui prête ces paroles lancées au bourreau :

- "Voici, misérable, que ce côté est maintenant bien rôti ; retourne-moi pour que l’autre cuise aussi".

Cela se passa trois jours après la mise à mort du pape Sixte II, tel que celui-ci l’avait annoncé à Laurent.

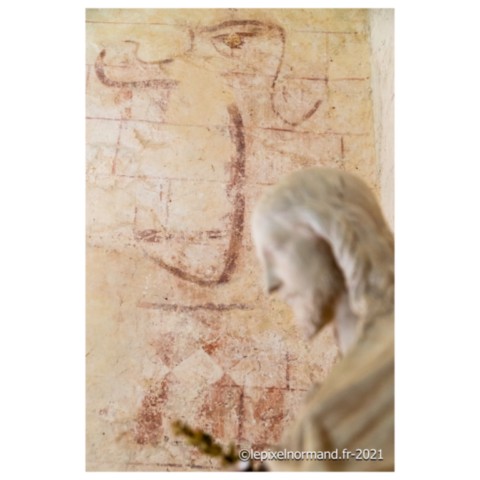

77-05 Église, des graffiti d’animaux et d’hommes en silex noir mènent jusqu’au rébus de l’injustice

À voir : Murs extérieurs en damier sculptés, graffiti d'église ou de poussière sacrée, rébus de pierre...

Le mur sud de l’édifice comporte plusieurs motifs réalisés au XVIe siècle, aux creux des pierres blanches, par des petits silex noirs taillés et représentant des animaux ou des hommes. On peut également observer un étonnant rébus. La première interprétation évoque l’injustice du monde mais une autre version est également avancée : Le monde chrétien est corrompu et "faucard" (photo 8). D’autres graffiti réalisés par des pèlerins sont également bien visibles au bas des murs. Ces graffitis d’église ou de poussière sacrée, de croix, de cadrans, de rainures, de motifs d’animaux sont pour la plupart très anciens puisque l’on trouve également plusieurs dates gravées notamment des XVIIe et XVIIIe siècles.

77-06 Ancien prieuré et église

À voir : Ancienne église prieurale, parc, four à pain, manoir...

En Pratique...

Situation...

Notre Carnet de Voyage...